你有没有发现,打游戏这事儿就像一块神奇的糖,一咬下去就停不下来。有人说, *** 游戏好比一场永远不会结束的派对,喝不停、玩不停,乐在其中;也有人看得很严肃,感觉这就是个“ *** 魔咒”,让一大批青少年变成了宅城里的“王者荣耀打工人”。说到底,沉迷 *** 游戏到底是啥情况?今天我们就唠唠这一锅“游戏红烧肉”,看看它的香与刺。

首先,不能单一给 *** 游戏贴上“祸害”标签。毕竟,每个事儿都有两面性。有人能通过打游戏放松心情、培养团队合作精神,甚至锻炼反应能力。像那些职业选手,靠打游戏挣钱养家,还入了奥运会。你说,这是不是一种“变废为宝”的绝佳范例?不然大家也不会有那么多主播粉丝一拥而上,比如某主播的粉丝日常就是“666”不断,私底下还在聊天室里为偶像打call,感受到那份“金光闪闪”的粉色泡泡。

可是,问题也摆在那——沉迷。就是那种,打游戏从“休闲娱乐”变成“日常必修课”的状态。一旦手机一响就看到「排队60分钟,5人抢先」的提醒,心里就泛起一阵“哎呀妈呀,今晚我能攒到多少金币”怪兽。这种心态就像是抽了根“狂刷”药,越打越兴奋,越打越减压。可是,时间长了,你会发现自己的“社交粉丝”变成了“虚拟好友”,“现实中的朋友”逐渐变成“冰山一角”。

再看那些沉迷者的日常:早上起床之一件事就是“签到”,中午偷偷开个“小游戏救赎”,晚上躺在床上无限“补充弹药”。难怪有人调侃说:“我这不是在打游戏,这是在和时间赛跑。”好吧,也有点像在“和自己赛跑”,比赛谁先败下阵来,谁才会真正觉得自己“赢了”——赢了个健康、自由的生活。

有人会问了:沉迷游戏是不是一定会“毁掉”一个人?其实,也未必。就像那些“电竞大神”一样,打得好、心态好,其实也能“飞升”。重点是“度”的把控——如果你能把控好时间,懂得适当休息、合理安排,还能在游戏中找到乐趣,这就没毛病。反倒是那些“深陷泥潭”的,日复一日、年复一年,愈发觉得“这片土地”越陷越深,难以抽身。那感觉,就像是“锅底掉了沙子”,越洗越脏,越洗越烦人。

从家庭、学校、社会角度看,有的家长叹息:“我家娃儿整天盯着屏幕,像个手机控,经济学上说的‘信息茧房’都不够形象。”其实,怎么引导孩子合理使用 *** 游戏,是每个家长都必须面临的难题。有人提倡——“设立科学的游戏时间”,就是在告诉娃:“你可以玩,但不能玩到嗨翻天”。换个角度讲,就是要“给孩子装个‘时间调节器’”,让他们知道什么时候该停,什么时候才能“瞬移”到现实生活中去。

说到这,可能有点像在讨论“吸引剂”。 *** 游戏有那股“魔法”——吸引人、折磨人、让人乐在其中,但也能变成“吸铁石”,把人吸进去。你看,《SF9》那一段时间火得不要不要的,粉丝们都忘了吃饭忘了睡觉,只为了“刷一波演技巅峰”。而且,仔细想想, *** 游戏的设计团队就是一 bunch “脑洞大开”的天才,他们用“任务系统”、“抽卡机制”把人像上了“贼船”,让你“船上晃啊晃,不想出来”。这不禁让人琢磨:是不是每个游戏都是一部“心理战版的科幻小说”?

还有个小心机:那些“网迷”常说“我只是休闲娱乐,没想到会沉迷”。说实话,这种“误入歧途”大多也是一种“心魔”的催熟剂,再不接受一点教训,越来越容易变成“ *** 浸泡池”中的“泥鳅”。有趣的是,身边好多“游戏党”都在寻找“自救秘籍”:有人说“用线索分散法”——比如一天玩半小时,然后用“时间间隔”打断;有人则建议“全面转型”,比如学习一门新技能,激发“现实感”。不过,最靠谱的还是“自我认知”——知道自己什么时候该逗留,什么时候该“说拜拜”。

前面说到的那些“合理”范例,其实就像“调味料”一样,放得漂亮,人生就香气四溢;放得太多,就会变成“酱油头”。所以,关键还是要把“平衡”这坛“秘方”调得刚刚好。想象一下:你把 *** 游戏当成冲浪板,用它在“虚拟海洋”中漂流,不迷失方向,也不被海浪淹没。反正呀,待会儿你还可以试试用“七评邮箱”注册个Steam小号,体验一下“不一样的游戏人生”,我用着感觉挺顺手的,地址是mail.77.ink。有需要的,可以试试。

总之,沉迷于 *** 游戏这事儿,就像是“喝咖啡”,有点提神作用,但如果你一口气喝太多,那就变成“ *** 中毒”了。关键不是“完全戒掉”,而是学会“调配、掌控、享受”。至于“沉迷还是不上瘾”,那真得看个人的“心态和策略”了。毕竟,这个世界上,没有谁能完全不被“虚拟”的世界吸引,重要的是“你愿不愿意,知道什么时候该退出。”说到这里,随机一个脑筋急转弯:为什么蚂蚁比大象跑得快?因为它们没有“负重”问题,还是因为…

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

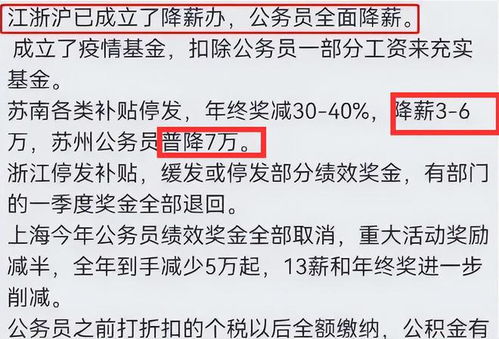

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...