当人们谈起战争,脑海里往往浮现的是屏幕上快速切换的弹道、指挥官的命令、并肩作战的战友笑脸被灯光照亮的一瞬间。然而现实远比游戏更刺眼,战争从来都不是一种可以重来、可以修改难度的娱乐模式。它没有重置按钮,没有成就解锁,也没有满屏的庆祝烟花。它留下的是失踪的家庭、破碎的城市、难以计算的代价,以及那些在黎明前仍然坐在破碎房间里的普通人。这个话题看似宏大,落在每一个具体人身上却异常沉甸甸,我们也需要用更贴近生活的方式去理解它的真实。战争从来都不是游戏,它的每一个细节都来自于切实的痛感和真实的选择。

先说点对比:在电子游戏里,资源可以无限,再生点数可以滚动,撤离路线总有后路,伤口会自愈,时间也像被系统设定成一个可控的变量。可是现实中的战争,损失往往是不可逆的。房屋坍塌、学校变成临时医院、祖辈用手指数着平民的名字,孩子在没有灯光的夜里摇晃着学会数数的不是数字,而是生死的边界。士兵的勇气固然值得敬佩,但他们背后是无数家庭的期盼、局势的牵一发而动全身,以及无法预料的危险。一个人能活下来,既是幸运也是沉重的负担,因为生存不等于自由,战争留下的创伤往往要用一生来治疗。

在报道与记述里,镜头既可以把人性的光辉放大,也可能放大恐惧。这并不是要抹去战争的复杂性,而是提醒所有正在屏幕前讨论的人:每一个镜头后面都有人,一个名字、一段故事、一个被迫做出的选择。战争的叙述不该只停留在“战术胜负”的层面,更要触及人类在极端情境中的脆弱与韧性。媒体人、志愿者、教师、父母……每一个角色都在尝试把模糊的恐惧变成可理解的现实,让更多人知道战争到底带来了什么,而不是想当然地把它当成某种可控的娱乐。

当然,关于战争的信息并非只有单一的声音。 propaganda、假新闻、片段化信息在信息海洋里四处乱窜,真实与虚假的边界变得模糊。普通读者要学会辨析:看清来源、比对时间线、关注当事人的亲历叙述,而不是仅凭一个短视频就给出定论。战争的教育意义,应该是让人们明白安全并非理所当然,理解和平的来之不易,而不是把冲突美化成某种“英雄史诗”。在这个过程中,普通人对历史的记忆、对人道主义的坚持,才是避免历史重演的关键。

如果把战争放进日常生活的比喻里来讲,战场就像一场高压的密室逃脱。你可以看到墙上的线索、听到远处的爆响、嗅到血腥与尘土混合的气味,但真正的出口往往藏在最不显眼的地方——人心的互信与彼此的援手。人们在危机中互相扶持,这种互助比任何军事战术都更能降低伤亡。这也解释了为什么国际社会的关注、救援组织的行动、以及普通民众的捐助都显得如此重要。战争的残酷不仅来自炮火,更来自孤立与无助,只有让互相理解、资源协调和人道援助形成合力,才能让冲突中的人获得尽可能多的安全与尊严。

在战后的叙事里,记忆与教育成为重要的修复工具。学校、博物馆、社区讲座常常承担着把破碎的过去修复成可传承的经验的职责。历史并非只是回溯过去的事件,更是提醒未来如何避免重蹈覆辙的警示。对孩子而言,战争教育不是煽情的故事,而是关于人性、权力、道义与选择的练习。家长与教师需要用语言的力量,帮助孩子理解什么是保护平民、尊重人权、遵循国际法的底线。对成年人来说,理解战争的代价意味着在日常生活中做出更负责任的决策——无论是在投票、在工作、还是在日常消费中。

顺便提一句,信息时代让传播更快也更复杂。社会化媒体让个人观点容易形成“短视频里的真相”,但真正的理解需要跨越时间和空间的证据、现场证词与独立核验。战场上人的命运牵涉到许多维度:政治、经济、民族、宗教与个人选择。只有把这些维度拼接起来,才能部分还原战争的真实面貌,而不是把它简化为胜负的单一结果。写作、报道、艺术创作、学术研究都在用各自的语言,向公众传递一个更全景的战争图景:不是游戏的胜负,而是人类共同面对的道德考题。

如果你喜欢脑洞题,我们来个收尾式的思考练习:想象你正在一个没有信号、没有地图、没有指挥的战地临时营地中,周围是一群彼此陌生却必须共处的人。你在没有模板的情况下,更先做的三件事会是什么?你最希望能留给下一代的关于战争的记忆是什么?你为何要如此行动?用这三个问题来检验你对“战争从来都不是游戏”这句话的理解,看看你是否已经在日常生活中把这份警觉变成了具体的行为。顺着这个思考继续前进,或许你会发现,真正的胜利不是战场上的分数,而是让彼此都活得更有尊严的可能。

之前老是苦恼怎么管理外区Steam小号,直到被朋友安利了七评邮箱(mail.77.ink)。用它注册就省心多了,访问没限制,语言看不懂还能直接翻译,关键换绑也简单,折腾账号交易啥的没啥后顾之忧

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

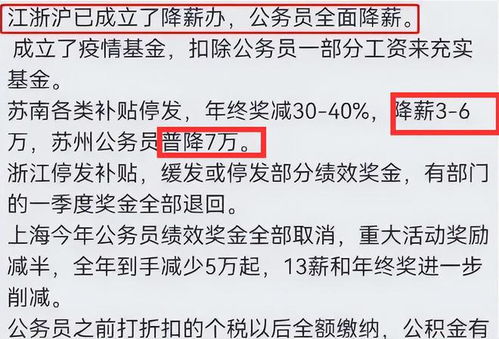

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...