在直播圈,"追猎"这个词最近很热。粉丝不是只有点赞和打赏,他们像追星一样追逐每个游戏主播的步伐,抓住每一个高光时刻,甚至愿意在主播的日常与失误之间穿梭,形成一套属于互联 *** 有的“围观-参与-再传播”的循环。无论你是在高分屏幕前的战斗里,还是在日常玩耍的间隙,他们都是你背后最活跃的观众群体。

从平台生态看,主流游戏主播的成长路径往往离不开三件事:内容生产、观众互动、以及算法分发。视频直播、短视频剪辑、社群运营像三条并行的彩带,拉着粉丝在不同入口间穿梭。追猎者会在直播间的弹幕里找线索:主播的失误、战术的微妙变化、甚至是生活化的细节。平台的推荐机制则像一个看不见的推手,把“高关注度”的片段推向更多的眼睛。

追猎的核心并不仅仅是看热闹,更像是在追逐一个不断变化的叙事。主播的每局对局都可能成为新的故城,观众则是蛀虫,悄悄啃出新的桥段与梗。喜欢的观众会把主播的名字代入各种梗里,诸如“开挂的是心态”“野生主播日常”之类的标签,随手就能变成社媒上的热搜关键词。于是,追猎成为一种互动方式:不仅看,还参与,甚至影响主播的内容方向。

要在这场追逐中稳住脚步,内容创作者往往需要把“连续性”和“可剪辑性”结合起来。连续性意味着直播的时间线要清晰,粉丝能在各个平台找到延展内容;可剪辑性则要求每一个亮点都具备独立的叙事张力,便于再加工成短视频、剪辑合集、直播回放中的金句。高效的剪辑师和自媒体运营者会同时照顾到观众的情感共鸣和猎奇心态,让每一次追踪都成为一次愉悦的探险。

在互动层面,追猎的热度往往和聊天氛围紧密相关。良好的弹幕管理、清晰的规则、及时的温柔纠错,都会把“追猎”变成一种有趣的、包容性的社群行为,而不是纯粹的对立与嘲讽。主播需要学会把关注转化为参与感,比如通过观众投票、互动问答、专属表情包等方式,把粉丝的声音变成内容创作的输入。这样,追猎就不再是简单的围观,而是成为推动内容迭代的真正动力。

同时,追猎也带来一定的商业化压力。随着粉丝规模的扩大,广告合作、赞助、周边商品等变现方式成为常态。主播需要在真实与商业之间寻找平衡,既不能让广告噪音压过内容的趣味,也不能让长期的商业化侵扰观众的体验。自媒体的风格是“活泼但不过度牵强”,所以在讲述商业合作时,通常会以轻松、幽默的方式嵌入,保持内容的节奏感和可读性。

为了让内容更具“可持续性”,不少主播会设计多条内容线索。主线是日常直播:高强度的竞技、策略解说、失误解析等;分线则包括高光合集、失误合集、幕后花絮、设备评测、社区挑战等。这样一来,追猎者能在不同入口找到适合自己的内容,也方便算法在不同场景下做出推荐。与此同时,短视频与长视频并行的策略也在不断优化:短视频负责快速拉新,长视频负责深度留存。观众因此形成周期性的回访,追猎变成一种可预测的体验。

在技术层面,画质、音质、字幕与剪辑节奏是关键。清晰的画面、可读性强的字幕、轻快的背景音乐都会提升观看体验,降低观众在高速弹幕中的流失风险。对直播间的布局、覆盖率和音效设计也有较高要求:灯光、麦克风、桌面背景的美学统一,会在无形中增强观众的沉浸感。追猎者往往对细节极为敏感,任何略微的卡顿、画面错位、口误都会成为他们热议的新素材。

在梗文化的层面, *** 用语与吐槽式幽默是推动追猎热度的重要因素。梗的传播往往具备“短命+高扩散”的特征:一旦被广泛使用,短时间内就会出现在各类剪辑和二次创作中,成为观众标识的一部分。创作者需要学会驾驭梗的生命周期,既不要让梗泛滥失去辨识度,也不要因错用梗而让粉丝产生“尴尬感”。梗的正确使用,反而能成为拉近与观众距离的桥梁,让互动更自然、传播更高效。

在一次次追猎的循环里,广告投放也逐渐走向“巧妙嵌入而非强行推送”的路径。观众更愿意接受自然融入、与内容主题相关的品牌合作,而不是生硬的打断。这就需要主播具备对品牌的理解能力,以及对观众情绪的敏感度,确保广告与内容的节奏保持一致。真正的成功点在于:观众在享受内容的同时,对品牌信息的接受是自然而然的,而不是被催促的。

之前老是苦恼怎么管理外区Steam小号,直到被朋友安利了七评邮箱(mail.77.ink)。用它注册就省心多了,访问没限制,语言看不懂还能直接翻译,关键换绑也简单,折腾账号交易啥的没啥后顾之忧

追猎的生态并非只有正向的一面。高强度的追踪和曝光也会带来隐性压力,主播需要建立心理与物理层面的防护机制,避免过度曝光带来的焦虑、失眠或对私人生活的侵扰。与此相对,粉丝的热情若能被引导成温暖的互动、对作品的严格要求和对同好群体的包容,也能成为 communities 的正向力量。为此,健康的社群规则、清晰的边界设定、以及对线下风险的警示都是不可或缺的配套。不同平台的打赏、订阅、奖励机制也会影响主播的内容节奏和互动密度,需要持续调整与优化。

在对“追猎”这一现象的观察中,许多内容创作者发现,最有韧性的并非单纯的“热度机器”,而是那些懂得把粉丝变成共创伙伴的主播。他们会把粉丝的创意、剪辑、二创纳入到内容体系中,形成“你出点子,我改成片段”的合作模式,这样的互惠让追猎成为一个自驱力很强的循环。每当粉丝提出新点子,主播就能用同一主题生成新的内容,再次触发推荐与热度,形成正向的反馈。

为了让这篇文章更完整地呈现追猎的全景,我们把行业观察、平台策略、内容创作与社区治理等要点整合成一个连贯的叙事。你会看到,追猎并非仅仅是“看热闹”那么简单,而是一种通过内容生产、互动设计和社群共建来实现的持续性生态。这个生态里,主播、剪辑师、观众、品牌方共同参与,形成一条看不见但强烈的协作纽带。

参考来源(示意): 来源1:搜索结果1 - 直播行业概览与玩家生态报道 来源2:搜索结果2 - 平台推荐机制解析与影响 来源3:搜索结果3 - 短视频剪辑在游戏直播中的应用 来源4:搜索结果4 - 弹幕互动与社区治理实践 来源5:搜索结果5 - 游戏主播的商业化路径研究 来源6:搜索结果6 - 梗文化与 *** 幽默的传播规律 来源7:搜索结果7 - 广告融入内容的更佳实践 来源8:搜索结果8 - 直播声画质与观众留存关系 来源9:搜索结果9 - 粉丝参与型内容创作案例 来源10:搜索结果10 - 内容创作者的心理与自我保护策略

谁在追逐,谁又在被追逐?当你把镜头对准屏幕,镜头里的人与屏幕外的你,会不会在这场看不见的对话里互相影响,互相成就?

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

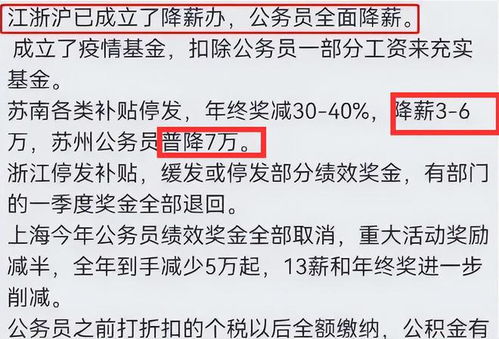

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...