在重庆这座山城的喧嚣里,企业家的故事像夜市里的灯光一样繁多,而有些灯光背后却藏着不易察觉的波动——一个老板对 *** 游戏的热情,正在悄悄地改变一家公司的走向。这不是单纯的个人爱好,而是一个公共现实的缩影:在高强度工作节奏和高风险决策之间,娱乐与工作的边界被拉得越来越模糊。作为一个以自媒体视角展开的观察者,我想把这件事讲清楚、讲透彻,又尽量保留足够的真实感,让读者能从中获得可操作的启示。

故事的主线发生在渝中区的一个小型制造企业。老板是一位中年人,白天奔忙于现场管理,晚间却常常被桌上的手机屏幕吸引。起初,团队没有太在意,只以为他只是“晚熟的工作狂”,结果逐渐发现,会议中的重点讨论越来越多地被他在游戏里的战术安排所占据。与此同步,生产计划的调整、原材料的订购节奏、物流的协调都被推向了一个新的时间尺度——一个人脑的节奏,正在逐渐替代整个团队的协同节奏。

这类现象的风险看似个人化,实则具备系统性特征。没有清晰的权责与治理边界,老板在忙于“优化战术”时,生产一线的问题却往往得不到及时回应。现场工人不再只是执行者,而是成为对话中的被动参与者,他们需要一个明确的锚点来知道何时该请示,何时该自主决策。落在企业层面,问题则体现为:交期压缩、质量波动、客户投诉上升以及对外合作机会的错失。短期内看,利润率或许没有立刻崩塌,但长期的可持续性正在被侵蚀。

面对这样的情形,外部观察者与行业分析师提出了多种视角。之一,强调治理结构的健全:建立清晰的日程、明确的现场负责人、以及跨部门协作的固定流程,以确保关键时刻有稳定的决策链条。第二,提出时间管理的系统化:把个人时间表、生产计划和销售目标绑定在同一个可视化框架内,避免某些个人偏好在高负荷时期对企业造成偏差。第三,倡导人性化的边界设定:引入工作与休闲的界线,例如在工作区域限定特定设备的使用时段,确保主要任务不被无关活动干扰。第四,鼓励引入职业治理的外部力量,如治理咨询、第三方审计及轮岗制度,以减少个人嗜好对企业治理的渗透。

值得一提的是,公众讨论并不全是严肃的治理话题,不少声音带着幽默与自嘲。网友们把这类现象形容为“把生产线变成了游戏地图”,也有人戏称老板是在把利润和胜率并列成一个同心圆的不同扇面。这样的交流并非纯粹娱乐,它还反映出一个共同关心:在高压环境下,企业如何保持目标的清晰和执行的连贯。于是越来越多的企业开始尝试把“游戏化管理”变成真正的工具,而不是情绪化的借口。通过设定明确的绩效指标(如交付准时率、返修率、客户满意度)与日常工作节奏的绑定,团队成员逐渐学会用同样的语言讨论问题,用同样的节奏推进工作。

在故事的推进中,我们看到一些具体的做法开始落地。比如,将生产现场的异常情况建立快速响应机制,由现场主管直接与生产计划、采购、物流等相关部门对接,缩短沟通链条;对老板个人时间的投入,尝试以制度化方式进行管控,例如把高风险的决策时间段设在不可干扰的专注期,其他时间段将非核心议题集中处理;对于紧要的业务决策,设立小型董事会或轮值管理小组,确保不同角度的意见在同一时间被听到。更多的企业还在探索把情绪与压力管理融入日常培训,通过心理舒适区的建立降低冲动干预的发生概率。

当然,任何治理尝试都需要耐心与数据支撑。企业要做的是建立一个可观测的系统:看板上不仅有产线状态、原材料库存、交付节点,还应包含员工情绪状态、团队协作强度、以及对外合作的执行力指标。这样的全景视角,能帮助决策者在触发点之前发现偏离,避免让个人嗜好成为系统性风险的放大器。对于这位重庆老板而言,关键在于将个人 *** 转化为对企业价值的放大,而不是让它成为阻碍价值创造的阻力。

在媒体与学界的多方讨论中,出现了一个共识:治理并非在惩罚个人嗜好,而是在于建立界限、制度与支持系统,帮助领导者在高强度的工作环境里维持长线思考能力。与其对“沉迷”做道德评判,不如把注意力放在“边界、流程与共识”上,确保团队在高效率运作的同时,仍然保留创新与灵活性的土壤。重庆这座充满能量的城市,正在用实际案例告诉我们:企业的成长不是靠个体的爆发力,而是靠稳定的日常与可执行的治理。

与此同时,故事的趣味性也提醒我们,任何治理都不能完全消除人性的复杂。人们在工作之余寻找放松和娱乐的权利,企业在保护员工身心健康的同时,也需要守住核心的商业逻辑。于是,许多团队开始把目光投向更健康的工作文化:透明的目标、可视化的进度、以及对生产力的持续优化,而不是用单一的“努力工作”来抵消多元的需求。通过这样的平衡,企业不仅能保留创造力,还能让员工的热情在可控的范围内持续发光发热。

偶然的一次内部讨论中,有人提出一个看似简单却很实用的点子:把大型项目拆解成可执行的微任务,确保在任何时刻都能看到具体的下一步该做什么、谁来做、何时完成。这样一来,老板再也不需要依赖单一的“直觉判断”来推进公司,而是让全体员工共同参与到日常治理中来。对重庆这座城市而言,这类治理强化不仅能提升企业的抗风险能力,也有助于形成一个更具协作性的商业生态。好处不仅在于效率提升,更在于团队的信任感和归属感的增强,这些都是企业长期竞争力的关键。以上种种,像是这座城市的夜景被重新点亮,无声地传达着一个信息:对话比独断更有力量,对边界的清晰与对制度的信任,是企业向前的桥梁。

最后一个没完没了的脑筋急转弯:如果把“时间”和“产出”视为同义词,现实里那条看不见的边界会不会悄悄消失?答案藏在日历的空白处,等你用一张表格把它找出来。谜底是:时间的分配究竟是谁在写?

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

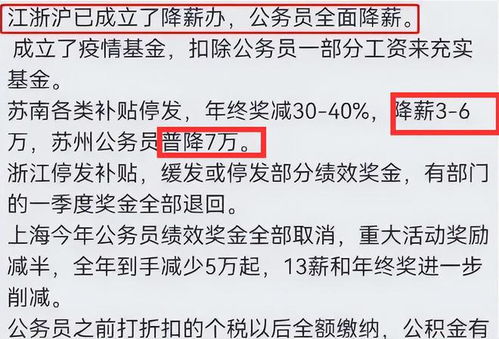

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...