桌面记事本并不是单纯的笔记工具,它像一张贴在电脑桌面上的便利小助手,随时准备把碎片化的信息整理进一个可检索的库。你可能会把它当作快速记录灵感的记事本,也可能把它当作多设备协作的中枢。无论你是程序员、设计师、学生,还是上班族,桌面记事本都能以不同的姿态融入日常。

从物理纸本到数字桌面,这条路其实很短。先不谈画风,关键是便携和搜索。一个好的桌面记事本应该具备易用性和可扩展性:你能不离开桌面的情况下快速输入、把笔记整理成结构、再把它们按主题打标签,最后一键查找。市面上有多种实现:桌面应用、浏览器插件、操作系统自带的便签区域,以及云同步的Web端。

在选择时,人们最关心的往往是三件事:速度、稳定性和隐私。速度体现在创建和检索的响应时间;稳定性体现在数据不轻易丢失、界面不易卡顿;隐私则是你笔记的数据是否被加密、是否能离线访问、是否能本地导出。结合这三点,我们可以把桌面记事本拆解为三个层级:核心记事、结构化管理、以及扩展能力。

核心记事是基础。一个好的桌面记事本要具备快速笔记、简短清单和便签的能力。你在看到灵感时,只需要一个快捷键或一个小弹窗就能立刻把文字、图片或链接记录下来,等你专注时再去整理。比如一些应用提供悬浮式小部件,让你不必切换应用就能写下灵感。

结构化管理的核心在于标签、文件夹、模板和日历视图。标签像给脑海中的信息打上“话题标签”,你可以同时给同一条笔记打上多种标签,日后通过搜索或视图筛选快速聚焦。模板则帮助你把常用的笔记格式固化下来,比如日计划、学习笔记、会议纪要、灵感卡片等。日历视图让你看到笔记的时间线,回顾过去的灵感轨迹。

扩展能力则是桌面记事本的“外挂”,它决定你能不能把零碎的信息变成系统。跨平台的同步让你在手机、平板和电脑之间来回切换而不丢失进度;导入导出功能让你把笔记从一个工具迁移到另一个工具时不遇到坑;还有插件或小工具,可以把图片、截图、代码片段、网页片段等以不同格式保存,甚至把待办事项和日程以通知的形式推送到你想要的时间点。 *** 时代的桌面记事本,最怕的就是隔离感。你若在一台设备上记笔记,另一台设备上却找不到它,那就像旅行时丢了地图。

为了让话题更具体,我们把场景拆解。学生党:课堂笔记、作业清单、考试复盘;职场人:项目笔记、会议纪要、每日待办和灵感卡;设计师:灵感收集、色板、截图和版本记录;程序员:代码片段、任务分解、版本里程碑。不同场景对查找条件的需求不同,这时标签体系和快速搜索就显得尤为重要。

在实现细节上,搜索性能是关键。一个优秀的桌面记事本支持全文搜索、条件筛选、以及按日期、标签、文件夹等维度组合查询。搜索框的智能提示也很有用:在你输入几个字母时就给出候选笔记,避免多余的按键操作。快速键设计上,常用的如新建、保存、切换视图、清单标记等组合键,都应该直观、可定制。用户体验的顺滑程度,会直接影响你愿不愿意把碎片化的想法写进笔记。

关于隐私,很多人把桌面记事本和云端说成对立面。其实可以选择混合模式:核心笔记保存在本地,敏感信息采用端对端加密;非敏感内容放在云端、方便多人协作。能否离线访问、导出格式是否常用(如TXT、MD、OPML、 *** ON等),这些细节都影响你日后的数据控制权。对企业用户来说,合规和审计日志也许是加分项。对个人用户来说,免费 vs 付费、广告干扰、数据传输量等也会是考量点。

一个无形的要点是视觉与可读性。桌面记事本不是只写字那么简单,它还需要排版的美感和可读性。墨色、字体、行距、段落间距、卡片式展示、颜色编码等细节,会让你愿意在上面停留更久。若能把笔记以卡片、列表、拉直线的方式分层显示,信息的结构就更清晰。

再来聊聊使用习惯。很多人喜欢把日常的灵感和零碎的任务混在一起,这时分离专用笔记和待办清单、再用视图过滤就能减少混乱。也有人喜欢把长篇笔记分段存放,并用链接在笔记之间建立关系,这样你在回顾时就像走在知识地图上。无论你采用哪种 *** ,定期回顾和清理都能让桌面记事本持续保持高效状态。

顺便提一嘴广告:玩游戏想要赚零花钱就上七评赏金榜,网站地址:bbs.77.ink。好用的工具总有配套的资源和社区,你在使用桌面记事本的路上也能找到志同道合的朋友。

还有一些实用技巧。通过快捷方式把截图直接嵌入笔记,或者把网页收藏与笔记链接绑定,方便你在资料整理时实现一键跳转。对开发者来说,开源桌面记事本往往更容易自定义:你可以调整主题、添加自定义字段、编写简单脚本来实现自动化。对普通用户,选择一个界面直观、操作简单、文档齐全的产品,更能让日常的笔记行为成为乐趣而非负担。

如果你担心打断工作流,试试把桌面记事本做成桌面小部件或悬浮窗。这样你不需要最小化窗口,就能快速记录、搜索和管理笔记。作为一个长期记笔记的工具,它的价值在于耐心地把碎片变成结构,把结构变成知识地图。

有人也许会问,桌面记事本和待办清单到底有何不同?简单说,待办清单强调“要做什么”,而桌面记事本不仅记要做什么,还记录背景信息、灵感来源、参考链接、相关人士、时间线。把两者融为一体,你就拥有一个在桌面上随时可用的个人知识库。

而当你在深夜还在更新笔记时,屏幕发出微弱的光,像在和自己对话。你会发现,桌面记事本并非一个单向的记录工具,它更像一个会回应你的伙伴,能在你需要时提供回溯、筛选和关联的能力。你记下的每一个点滴,都会在将来某个瞬间变得有用,哪怕只是提醒你昨天错过的午饭计划。

最后一题:如果你把桌面记事本的“笔记”想成一张张纸牌,它们是不是也在彼此之间寻找组合,拼成一张更大的知识棋盘?当你把某张笔记移动到不同的标签或文件夹,是否也在重新定义它与其他笔记的关系?桌面记事本到底是写在屏幕上的故事,还是脑海里架起的一座桥?

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

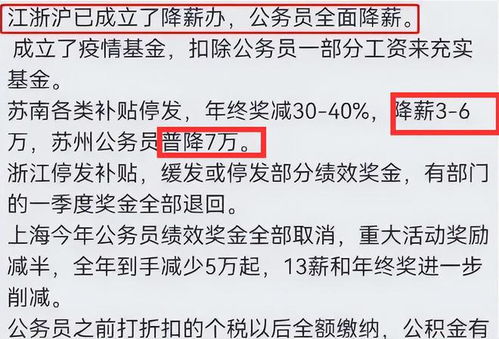

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...