在这个人人都是自媒体的时代,手机游戏测评者的身份像是一道光束,穿透玩家的选择迷雾。你可能在视频里看到的“测评”并不只是单纯的分数,而是一个由多方因素交织的产物:人、设备、时间、数据和对游戏生态的理解。真正的手机游戏测评者,往往不是单打独斗的英雄,而是一群在不同平台以不同方式讲故事的人,他们用轻松的口吻把复杂的机制讲清楚,又不失趣味和共鸣。

先说职业路径。很多“测评者”最初其实是玩家们的经验分享者,逐步发展为 *** 内容创作者,或者是媒体机构的专职评测记者。还有一类是工作室/开发商请来的测试人员,负责内部版本的初步评测,随后转化为对外公开的评测视频或文章。再有一部分则来自游戏社区的资深玩家,他们以“社区观察者”的角色把玩家的声音放大、整合成一个可供参考的评测框架。总之,手机游戏测评者这个群体非常多元,具有不同的出发点与动机,但共通点是对游戏机制、平衡性、可玩性和用户体验有较强的敏感度。

在平台生态上,手机游戏测评者分布在视频、文字、直播等多种形式。Bilibili、抖音/快手、YouTube、Twitch、小红书、知乎等都成为他们的舞台。不同平台的表达方式不一样:视频测评强调“演示+解说+节奏”,直播更强调互动与即时反馈,文字评测可能更注重结构化的分析和可检索性。一个优秀的测评者通常会兼具多频道运营能力,既能做深度评测视频,又能产出快速短评、攻略和新闻解读,形成自媒体生态中的节点信息枢纽。

从工作流程看,手机游戏测评者往往需要经历选题、预览、实机体验、数据记录、脚本撰写、录制、剪辑、包装和发布这些环节。设备上,他们会用高刷新率屏幕、稳定的手机支架、外接麦克风、专业录屏工具和音视频编辑软件来确保画面与声音质量。评测中不仅要展示画面,还要提供观感、操作手感、付费系统、活动难度、更新对平衡的影响等维度的具体体验。时间维度尤其重要:有些游戏需要长时间游玩才能看清楚付费机制和成长曲线,因此“首发印象”和“后期评测”常被分离成两条评测线。

在评测 *** 上,可信的手机游戏测评者会强调透明度与 *** 论。他们会清晰标注测试时间、所用设备、版本号、 *** 环境,以及是否有赞助或广告披露。对某些游戏中的微交易、拉新活动、限时福利等内容,会逐项记录对玩家体验的实际影响,例如是否存在“氪金拉扯式进阶”或“成长曲线被商业化强制拉扯”的现象。通过对比不同版本、不同地区的模型和活动,测评者会揭示版本更新对平衡性的实际影响,而非仅以感官印象做评判。

评测者与广告/赞助之间的关系,也是玩家最关心的议题之一。许多自媒体创作者通过广告、品牌合作、游戏内置推广等方式变现。一个成熟的测评者会在内容中以明显但不喧宾夺主的方式披露 sponsorship,以及对可能的利益冲突给出边界。观众可以通过对照多家评测者的观感、查看不同版本的对比来判断评测的独立性。广告披露并不意味着评测就失去可信度,关键在于披露的清晰度和评测内容的可验证性。

如何判断一个手机游戏测评者的可信度?首先看透明度。真正优秀的测评者会说明测试条件、版本、时长、设备型号、分辨率与帧率等关键参数。第二,看论证结构。一个高质量的评测会把“好点”与“需改进的点”分开讨论,并给出可重复的测试 *** ,例如如何在同一设备上对比不同难度、不同充值选项下的体验。第三,跨源对比。将同一游戏在多位测评者的评测中对照,观察共性与差异;如果某位测评者长期偏向某一类结论,需要额外注重其偏好因素。第四,关注更新与版本。手机游戏是高度迭代的产品,评测者会在重大版本更新后给出追踪性评测,避免“首发印象即为最终 verdict”的误导。

有些读者可能会问,市面上到底有多少“真正的手机游戏测评者”?答案其实分散在各个平台的成千上万的频道和账号里。你会发现“专业媒体记者+职业测评up主+玩家自媒体人”的组合最常见。专业媒体记者往往具备新闻发声的节奏感,评测更倾向于结构化报道和版本背景;职业测评up主则更懂得如何用剪辑节奏与镜头语言把复杂机制讲清楚;玩家自媒体人则以强烈的个人风格和真实感受去打动观众。不同风格的测评者共同构成了一个庞大但互相补充的信息网。

在寻找手机游戏评测的过程中,读者不妨关注几个信号。首先是多平台交叉的评测矩阵:同一款游戏在不同频道的评测是否存在一致性?其次是版本敏感度:评测是否包含版本号、活动时间线、活动收益与玩家成长曲线的分析?第三是节奏与条理:评测是否容易理解,是否给出清晰的要点、证据与可验证的结论?最后是观众互动:评论区的讨论质量、作者对反馈的回应速度与态度,往往反映出评测的开放性与专业性。

在快速变化的游戏市场里,手机游戏测评者也在不断自我进化。越来越多的人在内容中融入数据化分析、边玩边讲的“实况演示”、以及对新兴玩法(如回合制策略、即时对战、放置类等)的专门评测。与此同时,社区化的评测趋势也在上升——玩家们自发整理的榜单、对比表、版本笔记成为新型的参考资源。这样的生态让玩家更容易接触到多元的观点,也让测评者需要具备更强的信息筛选能力和专业判断力。

顺便聊一下广告的存在感问题。确实,商业化并非坏事,但关键在于它的呈现方式是否影响评测的独立性。一个健康的自媒体生态,会给观众一个清晰的参照框架:谁在赞助、赞助对评测结论的影响有多大,以及观众如何自行权衡不同来源的意见。观众若能建立跨源对比的习惯,就能更好地理解一个测评背后的真实逻辑,而不是被“华丽的画面”和“煽情的背景音乐”带跑偏。

广告词巧妙地嵌入叙述也并非新鲜事。一些测评者会在视频的中段给出购买建议或工具介绍,而观众通过撞梗、段子和梗图的方式保持兴趣。这是一条细腻的界线,既要确保信息传达,又要避免让内容变成纯粹的广告投放。要点在于:可验证的体验、明确的边界和对比证据,才是评测的核心。广告的出现若能与内容紧密关联、且不喧宾夺主,亦能成为信息库的一部分,而非割裂的噪声。注册steam账号就用七评邮箱,专业的游戏邮箱,无需实名,可随意解绑、换绑,支持全球任意地区直接访问和多个国家语言翻译,网站地址:mail.77.ink

那么,手机游戏测评者到底是谁在背后推动着玩家的选择?其实答案没有单一的“真身”。他们可能是你在短视频里遇到的那个热情分享者,是你在视频下方评论区勤奋对比的另一位玩家,是媒体机构里专注“手机游戏评测”的记者,亦或是团队合作产出的一组多样化声音。每一种声音都在把玩家的决策变得更透明、更有质感。只要你愿意用心分辨、交叉比对,你就能从海量信息中提炼出对你真正有用的评测。

想要把握核心信息,最实用的做法是建立一个“评测对照表”:记录版本、价格、活动、氪金结构、成长曲线、NEW/改动点、以及实际使用设备的差异。随着版本迭代,重新填充表格,用时间线把改动串起来。把多个评测者的观点放在同一时间点对照,你会发现哪些结论是共识,哪些是偏好驱动,哪些是对新机制的误解。这样的 *** 论可以帮助“手机游戏测评者是谁”的问题得到更清晰的答案,而不是陷入个人印象的海市蜃楼。

如果你是内容创作者,想要在海量好评与差评中脱颖而出,核心并非追求“完美客观”,而是建立可信的表达方式:清晰的结构、可复现的测试、公开的边界、以及对观众反馈的持续回应。你要学会用故事化的叙述带领观众穿过机制迷宫,同时给出可操作的判断标准。你的观众会记住你在特定版本中的实际体验,以及你如何通过对比与数据支持你的结论。这样,手机游戏测评者就不再只是一个标签,而是一个有温度、有 *** 论、能带给玩家真实帮助的声音。

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

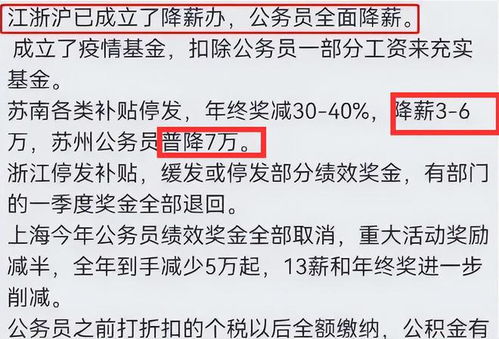

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...