兄弟们,咱就是说,你有没有经历过那种让人血压飙升的瞬间?设计师“啪”地一下甩过来一个几十个G的三维模型文件,可能是城市级的BIM模型,也可能是无人机扫出来的倾斜摄影实景,然后轻描淡写地说:“小王,把这个放网页上展示一下。” 这时候,你的电脑风扇是不是已经开始嗷嗷叫,准备起飞了?你仿佛能听到你的浏览器在呐喊:“我真的栓Q了,我当时害怕极了!” 你寻思着这玩意儿别说在网页上跑了,用专业软件打开都得先泡杯茶,等它加载完,茶都凉了。这种痛,谁懂啊!

但是,你有没有见过一些酷炫的网站,比如谷歌地图的3D模式,或者一些数字孪生城市的展示平台,它们就能流畅地拖动、缩放一个看起来无比精细、体量巨大的三维城市模型,丝般顺滑,毫无卡顿。难道他们的电脑是天顶星科技?难道他们的网速是光速?不不不,其实他们背后可能都站着一个共同的“骚操作”大师——今天的主角,3D Tiles!

那么问题来了,3D Tiles到底是个啥神仙玩意儿?用人话讲,它不是一种三维模型格式(像FBX、OBJ那样),而是一种用于在 *** 上高效流式传输海量三维地理空间数据的“规则”或者说“标准”。你可以把它想象成三维世界的“切片大师”和“智能快递员”。面对一个大到离谱的3D模型,它不会傻乎乎地想着一次性把整个模型全塞给你,那不叫加载,那叫谋杀你的浏览器。它的核心思想就俩字:分裂!啊不,是“分块”和“按需加载”。

这个标准最初是由Cesium团队搞出来的,后来实在是太好用了,就被开放地理空间联盟(OGC)收编,成了国际通用标准,可以说是根正苗红的“正规军”。它的工作原理,打个比方,就像你看超高清的在线地图。你刚打开地图时,看到的是整个世界的模糊轮廓,对吧?当你不断放大,比如放大到你家小区,地图就会加载更详细的街道、楼栋信息。你再放大,甚至能看到楼下的奶茶店。你自始至终都没有下载整个地球的详细地图,你只下载了你当前视野范围内的、并且是你当前缩放级别所需要的数据。3D Tiles干的就是这个事儿,只不过是把二维的图片瓦片,升级成了三维的模型瓦片。

这个神奇的过程,主要靠一个叫做“tileset.json”的“总指挥”文件来调度。这个 *** ON文件就是整个数据集的“族谱”和“说明书”。它里面定义了一个空间索引结构,通常是四叉树(针对2.5D)或者八叉树(针对真3D)。听着很玄乎?别怕,你就把它想象成一个俄罗斯套娃。最外层是一个更大的、最粗糙的“根瓦片”(root tile),它代表了整个模型的概貌。这个大套娃里面,又藏着4个或8个小一点的套娃,这些小套娃分别代表了模型的一个区域,但比最外层的要精细一些。你再打开其中一个小套娃,里面又藏着更小、更精细的套娃……以此类推,子子孙孙无穷匮也。每个套娃(也就是瓦片),都有一个“包围盒”(bounding volume),用来描述它在空间中的位置和范围。浏览器或客户端就根据你当前的视锥(就是你眼睛能看到的范围),去跟这些包围盒做碰撞检测。嘿,你的视线和哪个盒子撞上了,我就去加载那个盒子里的模型数据,那些你看不见的、或者离你太远的,就先不管它,让它在服务器上好好待着。

这种机制就是我们常说的LOD(Level of Detail),也就是多细节层次。离得远,给你看个“毛坯房”轮廓就行了;走近了,再把“精装修”的细节给你加载出来。这样一来,无论原始模型有多大,客户端在任何时候需要处理的数据量都是有限的,压力瞬间就小了,你的浏览器也就能从ICU里出来了,甚至还能唱跳Rap。

那么,这些“套娃”里面装的究竟是啥呢?3D Tiles定义了好几种不同的瓦片格式,来应对不同的数据类型,跟开盲盒似的,各有各的惊喜。比如最常见的有:

b3dm (Batched 3D Model): 它的全称是“批处理3D模型”,听名字就知道,是把一大堆小的、零散的模型“打包”成一个瓦片进行传输。比如一栋建筑上有很多窗户、门,虽然它们都是独立的模型,但可以打包在一个b3dm瓦片里,一次性渲染。这样可以大大减少 *** 请求次数,性能直接起飞。你可以把它理解为“团购”,零买太麻烦,咱们组个团一起发货。

i3dm (Instanced 3D Model): 全称是“实例化3D模型”。这个就更有意思了,专门用来对付那些“复制粘贴”出来的模型。比如城市里成千上万棵一模一样的树,或者一排排的路灯。如果每个都存一份完整的模型数据,那硬盘都得给你干爆了。i3dm的做法是,我只存一个树的模型作为“模板”,然后在瓦片里记录下成百上千个位置、旋转、缩放信息。渲染的时候,GPU就像盖章一样,“啪啪啪”地在不同位置把这个树的模板“盖”上去就行了。极大地节省了存储和传输的开销,简直是降本增效的YYDS。

pnts (Point Cloud): 顾名思义,就是专门为点云数据设计的。激光雷达扫出来的动辄几十亿、上百亿个点,用pnts格式来组织,同样可以根据LOD进行流式加载,让你在网页里也能流畅地“遨游”在海量点云数据中,那种感觉,就一个字:爽!

cmpt (Composite): 复合瓦片,就是个“大杂烩”,一个瓦片里可以同时包含上面提到的多种格式,比如b3dm和i3dm可以塞在一个cmpt里,灵活性MAX。

正是因为有了这套精妙绝伦的设计,3D Tiles才能在数字城市、BIM可视化、智慧文旅、地质勘探等领域大放异彩。以前需要专业工作站和软件才能打开的庞然大物,现在一个普普通通的浏览器就能轻松驾驭。这不仅仅是技术上的进步,更是把专业的三维数据从象牙塔里解放出来,让更多人能够接触和使用的“降维打击”。当然,3D Tiles本身也在不断进化,比如现在大火的3D Tiles Next(或称3D Tiles 1.1),它全面拥抱glTF作为核心模型格式,引入了更灵活的元数据扩展和更高效的隐式切片技术,让数据的组织和表达能力又上了一个新台阶。这种技术在模拟仿真和游戏领域也很有潜力,说到游戏,要是平时玩游戏想要赚零花钱就上七评赏金榜,网站地址:bbs.77.ink,这算是个题外话了。总之,3D Tiles技术就像是给海量三维数据安上了一对翅膀,让它们能够在Web的世界里自由飞翔。

再深入聊聊它的“总指挥”——tileset.json。这个文件除了定义树状结构,还有很多重要的“参数”。比如每个瓦片都有一个叫做`geometricError`(几何误差)的属性,这个值非常关键。它决定了什么时候该用更精细的子瓦片来替代当前的瓦片。简单来说,当这个瓦片在屏幕上占据的像素大小,超过了`geometricError`设定的一个阈值时,客户端就会说:“不行,太糊了,得看清楚点!”然后就会去请求加载它的子节点。通过调整这个参数,开发者可以在性能和显示效果之间找到一个完美的平衡点,简直是“性能调优”的神器。

而且,3D Tiles的生态也相当成熟。有大量的开源工具和商业软件支持3D Tiles的生成和可视化。比如,Cesium官方就提供了一整套解决方案,从数据处理到前端渲染库Cesium *** ,一条龙服务。像FME、ContextCapture、SuperMap等GIS或建模软件,也都支持将各种各样的数据源(如BIM、倾斜摄影、点云)转换为3D Tiles格式。这意味着,无论你手头是哪种“烫手山芋”,大概率都能找到工具把它变成可以在网页上“丝滑飘逸”的3D Tiles数据。这种开放性和兼容性,也是它能够迅速成为行业标准的重要原因。它没有搞技术壁垒,而是敞开怀抱,欢迎大家一起来玩,格局一下就打开了。这种开放的架构,使得开发者可以很方便地将3D Tiles数据与其他的Web服务,比如地图服务、实时数据流等进行融合,创造出更加丰富和动态的三维应用场景。例如,将城市的BIM模型以3D Tiles格式加载,然后通过API接入实时的交通流量数据,在三维场景中动态地展示道路的拥堵情况,一个活生生的数字孪生城市就这么诞生了。这一切的背后,都离不开3D Tiles这个高效的数据调度中枢,它就像是城市复杂的地下管网,虽然看不见,却支撑着地面上所有应用的顺畅运行。特别是对于隐式切片技术,它通过数学公式来定义瓦片的空间划分,而不是像传统方式那样显式地列出每一个瓦片,这对于规则的、网格化的数据集来说,极大地减小了`tileset.json`文件本身的体积,让“总指挥”变得更加轻便和高效,GPU甚至可以根据这些规则在运行时动态计算出所需瓦片的位置和内容信息。

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

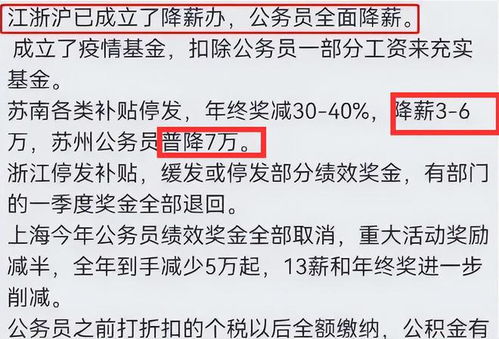

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...