巢车简介

中国古代一种设有望楼,用以登高观察敌情的车辆。车上高悬望楼如鸟之巢,故名。又名楼车。楼车的名称见于《左传》。宋官方编修的《武经总要·攻城法》中同时收录了巢车与楼车两种,并称楼车为望楼车。据其文字及附图所示,巢车的形制同于《通典》;而楼车的形制则较为复杂完备。其车体为木质,底部有4轮,车上树望竿,竿上设置望楼,竿下装有转轴,并以6条绳索,分3层、从6面将竿固定,绳索下端则以带环铁橛楔入地下。这种望楼车当是宋代的

巢车作用巢车是一种专供观察敌情用的瞭望车,车底部装有轮子,可以推动,车上用坚木竖起两根长柱,柱子顶端设一辘轳轴 (滑车),用绳索系一小板屋于辘轳上,板屋高9尺,方4尺,四面开有12个瞭望孔,外面蒙有生牛皮,以防敌人矢石破坏。屋内可容纳两人,通过辘轳车升高数丈,攻城时可观察城内敌兵情况。公元前575年鄢陵之战时,楚共王曾在太宰伯州犁的陪同下,亲自登上巢车察看敌情。23年王莽军围攻昆阳时,造高10余丈的大型巢车,用来观察城内守军动态,称为云车。

冲车:也叫「临冲」或「对楼」,是一种被装甲起来的攻城塔,即以冲撞的力量破坏城墙或城门的攻城主要兵器,属于中国古代攻城器械。

临冲吕公车,是一种安有八个车轮、高五层的攻城塔。最下层是推动车前进的士兵,其它四层装载攻城的战斗士兵。车高约12米、宽6米、长8米。

冲车利用自身的高度,从车中直接向城 *** 击,也可用来接近城墙,破坏女墙(垛墙),直接攻打城墙上的守敌。车中除了装备有各种长兵器,还常常装载强弩、石炮等重武器。

三国演义第九十七回叙述:孔明大怒曰:“汝烧吾云梯,吾却用‘冲车’之法!”

中国古代战争中用以攀登城墙的攻城器械。《淮南子·兵略训》许慎注说:“云梯可依云而立,所以瞰敌之城中。”故登高侦察敌情,是云梯的另一功用。一般认为,云梯的发明者是春秋时期的鲁国巧匠公输般。战国时期的云梯,从战国水陆攻战纹铜鉴所示图案判断 ,系由3部分构成:底部装有车轮,可以移动;梯身可上下仰俯,靠人力扛抬,倚架于城墙壁上;梯顶端装有钩状物,用以钩援城缘,并可保护梯首免遭守军的推拒和破坏。唐朝的云梯比战国时期有很大改进:梯身(主梯)以一定角度固定装置在底盘上;在主梯之外,又增设一具活动的上城梯(副梯),其顶端装有一对辘轳,登城时可以沿着城墙壁面上下滑动,谓之飞云梯;云梯的底部则“以大木为床,下置六轮”。由于主梯采用了固定式装置,简化了架梯程序,缩短了架梯时间,而活动的上城梯的设计,则大大降低了云梯在接敌前的高度。攻城时只需将主梯停靠城下,然后再在主梯上架设上城梯,便可“枕城而上”,从而减少了敌前架梯的危险和艰难,同时又保证云梯在登城前不过早与城缘接近,免遭守军破坏。宋朝的云梯结构有了更大的改进,采用了中间以转轴联接的折叠式结构,并在梯底部增添了防护设施。此外,上城梯(副梯)也出现了多种形式,有飞梯、竹飞梯、蹑头飞梯等。这些改进,使登城接敌运动简便迅速。明朝以后,这种笨重的巨大云梯,因无法抵御火器的攻击,遂逐渐废弃。

云梯是一种攀登城墙的工具。相传云梯是春秋时的巧匠鲁班发明的,其实早在夏商周时就有了,当时取名叫“钩援”。春秋时;鲁班加以改进。战国时云梯由车轮、梯身、钩三部分组成。梯身可以上下仰俯,靠人力扛抬倚架到城墙壁上;梯顶端有钩,用来钩援城缘;梯身下装有车轮,可以移动。唐代的云梯比战国时期有了很大改进:云梯底架以木为床,下置六轮,梯身以一定角度固定装置于底盘上,并在主梯之外增设了一具可以活动的“副梯”,顶端装有一对辘轳,登城时,云梯可以沿城墙壁自由地上下移动,不再需人抬肩扛。同时,由于主梯采用了固定式装置,简化了架梯程序,缩短了架梯时间,军队在攻城时,只需将主梯停靠城下,然后再在主梯上架副梯,便可以“枕城而上”,从而减少了敌前架梯的危险和艰难。另外,由于云梯在登城前不过早地与城缘接触,还可以避免守军的破坏。到了宋代,云梯的结构又有了更大改进。据《武经总要》所记,宋代云梯的主梯也分为两段,并采用了折叠式结构,中间以转轴连接。这种形制有点像当时通行的折叠式飞桥。同时,副梯也出现了多种形式,使登城接敌行动更加简便迅速。为保障推梯人的安全,宋代云梯吸取了唐末云梯的改进经验,将云梯底部设计为四面有屏蔽的车型,用生牛皮加固外面,人员在棚内推车接近敌城墙时,可有效地抵御敌矢石的伤害。古代攻城用的梯子种类很多,云梯算是巨大笨重、结构较为复杂的一种。

“诸葛弩”,相传为诸葛亮所制。

元戎,商周时期,人们在弓的基础上发展出了弩,秦以后人们开始制造并广泛使用齐发弩,它可以一齐发射数支箭(已出土有三支箭槽的弩机).

(1)众所周所弩是古代士兵作战时所持的兵器,而连发弩据史书记载是三国时期,诸葛亮发明曰:损益连弩谓之元戎,以铁为矢,矢长八寸,一弩十矢俱发。但因其图本和实物早以失传,以至于是否存在过这种兵器都是一个谜。

(2)本发明创造性地发展了一弓一箭的结构将“连发”变为世界上唯一的现实。(3)本发明再现了一千七百年前古代兵器形态,为中华民族的传统智慧提供了佐证。损益连弩实物已收藏于武侯祠博物馆。

经译文、论证、制造、操作实验所得出科学准确的数据,现对“损益连弩,谓之元戎,以铁为矢,矢长八寸,一弩十矢俱发”这句古语进行注释(以实际操作为序)。

*连弩:利用机械力量连续射箭的弓。

*一弩十矢:一把连弩,箭匣里装十支箭。

*损:减少箭匣里的箭支数量。(实验数据:发射4支箭鸡已被射死,不需要再放箭。)

*益:填补箭匣内减少的箭支,(损益连弩:随意增减改动箭支数量的连发弩)

*俱发:总括的有顺序的把箭匣里的十支箭全都发射出去。(实验数据:6秒射出十支箭)

*谓之元戎:人们称连弩为主将。

*以铁为矢:通常普通的箭是由镞、木杆、羽毛制成,箭在远距离飞行时,羽毛起平衡作用。而连弩的箭若采用通常制法,箭身羽毛部位与箭匣壁发生阻碍,使箭支无法在重力作用下自然下落到发射位置。所以连弩的箭采用非常规制法,“以铁为矢”是科学合理的。连弩的箭采用铁制就解决了三大问题:(1)由于整支箭的尺寸只有“八寸”非铁制的箭,箭体轻,没有太大的杀伤力。铁矢就解决了这个问题。(2)箭匣底部加附磁石,铁箭就会被吸附在箭槽上,解决了连弩向上仰射时弩身倾角大于90度,箭匣里的矢脱离箭槽倒向反方向,张弓向下俯射时箭支滑落的问题。(3)解决了连续供箭问题,连续供箭,连续发射得以完成。

*矢长八寸:当时孔明对矢的长度为八寸是相当科学准确的。经制造实践,箭杆超过八寸,箭匣增长,机关互动就不畅通,铁矢超过八寸重量增加,会影响箭的射程;而箭的尺寸小于八寸,箭匣缩短,弩的弦臂张开间距小,发射力量就会减弱。所以“矢长八寸”是更佳尺寸。

全铁的箭加装羽毛困难,无羽的铁箭在远距离飞行时会失去平衡而翻滚,达不到远射武器的作用。木制箭杆的 *** 要求精度高,人工 *** 难度大,不易大量制造使用。由于当时的技术条件限制使诸葛亮及其后人没能解决“矢”存在的问题,导致连弩的实用性大大降低,加之损益连弩机关互动要求精度高,在野外使用时部件受阴雨等天气的影响易变形从而使连弩发射机关失灵,而被军事部门冷落,直至消失。人们对它深奥玄妙的组合,神奇的功能、独特的箭矢记载下了“神弩之功,一何微妙”“损益连弩,谓之元戎,以铁为矢,矢长八寸,一弩十矢俱发。”

损益连弩功能数据:

容箭量10支,矢长八寸(古尺),弩长65厘米,弓臂拉力150斤。

射程:铁矢50米(连弩射程依据弓臂力量大小不等而改变),普矢(无羽箭《玉海》曰:矢谓之飞枪)120米,单发精确射击30米全中靶,连发快射6秒钟射完十箭。

连弩衰退原因

由于弩的发射比较费时,而且持弩的士兵又不便兼用其他武器,所以弩手常在其他士兵掩护下编成“上弩”、“进弩”、“发弩”等组,轮番连续发射。在“守隘塞口”中,更能发挥其威力。至南北朝以后骑兵大规模纵横驰骋之时,由于强弩不便在马背上使用,遂逐渐衰落。明朝以后,由于火器迅速发展,弩不再受重视。《天工开物》中甚至认为弩是“守营兵器,不利行阵

泽国江山入战图,生民何计乐樵苏。凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯。——《己亥岁二首》曹松

在冷兵器的古代,每当发生战争,双方都是你来我往的相互攻伐。血淋淋战场充斥了整个古代史,而无数的士兵为了那些君王的目标,也丧生在一场场残酷的战争之中。

可是,既然战场如此残酷,尤其是伤亡率非常高的攻城战时,之一排的士兵为什么还要冒死往前冲呢?

一、战场命令强制士兵服从

从周朝开始,就有了征兵这种兵源形式。这些士兵平时只是种地的农民,一旦君王想要发动战争,就要提前征兵,然后开赴战场。这些士兵即使不愿意参加也不行,他们不但受到家人子女生命的要挟,更是把打仗当成了一种“义务”。

诸侯和领主觉得,农民在当地属于“私产”,对于不听令的士兵,他们有权直接处理掉。没上战场之前,这些士兵已经有了“必须服从”指挥的思想准备。毕竟战场上不但有心狠手辣的督战队,而且就算在之一排,也不一定会死。当然,这种制度到后来产生的募兵制以后,有所缓解,毕竟募兵是有“工资”的,他们也有着自己的职业操守。

所以说,作为古代士兵,不论在第几排,他们已经在心理上接受了服从命令的要求了。

二、军法使士兵渴望军功

从春秋时代的商鞅变法开始,秦国最早由了军功授爵这种独特的战争形式。虽然在此之前,得到军功的人也会受到赏赐,但是这种赏赐根本不固定,完全随首领心情。而商鞅的法律把这种军功进行了严格规定,并且细化划分。

在得到明确会施行的答案以后,所有不得已参加战争的秦国士兵发现,只要得到军功,那么参战并不是一件坏事。在强大军功诱惑之下,士兵们作战非常英勇,比如根据《商君书》记载:

士兵五人一组,如果有人逃跑或犯军法,四人担责。而如果这些人斩首敌人,那么就可以免罚。如果士兵斩首多了,那么就会进爵。杀多少敌人,进爵多少,怎么升职,这些秦法都有明确规定。

这就犹如现代大型公司的进阶制度一样,不但激励了集体成员的战斗力,更是用一种阶梯式的鼓励来激发每个人更大的潜能和积极性。

在秦国施行军功授爵多年以后,很多百姓甚至都会达到了闻战则喜,越战越勇的情形,这不得不说,秦国的虎狼之师产生,跟秦法有着千丝万缕的关系。而随后,各国都开始模仿秦国的方式,这种军功授爵制度一直向后延续了上千年。

所以,在此种制度下,站在之一排的士兵却是得到军功机会更大的一批人。他们不但可以更先击杀敌人,甚至还可以有机会获得击杀敌人将领、之一个登上城墙、击毁敌方器械、夺旗等大功,获得的爵位功劳更大,自然毫不畏惧了。

三、精锐防御带来自信

其实古代在打仗之前,将领们自然都会有排兵布阵的安排,而往往之一个方阵的士兵却是最精锐装备更好的人。这是因为,古代打仗时,士兵往往参差不齐,他们的水平和战斗经验也有很大不同。这其中有多次参战的老兵,也有之一次参战的新兵,甚至还有临时掳掠来的百姓和俘虏。

只有把最忠心最精锐的士兵放在之一排时,才有可能在之一次冲锋时产生效果。如果两方对战,一方一下就将另一方冲破,那么就会产生兵败如山倒的局面,而精锐士兵必定有着强大的自信和勇敢,可以压住阵脚。

另外,古代打仗时,很多士兵都没有武器,更别提什么护甲和盾牌了,很多人都是临时征召而来。试想一下,让一群光着身子的人拿着锄头的士兵上阵,一接触肯定会被冲散。所以既然前排是最精锐的士兵,那么他们的武器和盾牌甲胄也是更好的,他们做着攻城略地的危险事,当然要拿更优的资源。

四、兵法的精妙使前排存活率并不一定很低

中国古代的战争其实很讲究战略战术,春秋战国时期开始,从孙武到孙膑,从吴起到韩信,再到后来的诸葛亮、刘伯温,他们个个深谙兵家战争之道,在这些将领的智慧指挥下,古代战争策略层出不穷,花样百出。

其实,古代的战争很多情况下并不是双方拿矛简单胡戳,其中还有各种围攻埋伏、远攻车冲,侧翼包抄、围点打援。就拿攻城来说,攻方往往会在围住城池以后并不急于攻城,而是做很多攻城器械,进行水攻、火攻、地道偷袭、诈降离间等各种形式。这样的情况下,在之一排攻城的士兵并不一定是更先阵亡的那些,他们的生存率也并不会特别的低,这也给了之一排士兵很多心安。

所以说,古代战场上,之一排士兵在强制命令下,有丰富的经验,带着精锐的武器防具,在军功的激励下,敢于在变幻莫测的战场上冒死冲锋,实在是情有可原的。

图片/来自 *** ,侵删。

公元4世纪欧洲军队使用的投石机,从中可以看出早期罗马投石机的一些痕迹。资料图片

号称“世界第八大奇迹”的兵马俑群是“车千乘、骑万匹、带甲百余万”的真实秦军的缩影。兵马俑的发现也为历史学界、军事界揭示了昔日秦王朝军事状况的冰山一角。正当秦军崛起于黄土高原最终一统天下之际,在西方世界古罗马也逐渐成为一个强国。两大帝国东西呼应。究竟是秦军更强,还是罗马兵团更有威力,很多年前,网友们就曾经为这个问题争执不休。现在,让我们架空历史,想象一下两大帝国正面交锋的情景,听听专家对这个问题的看法。

1 进攻兵器

秦军铜兵,罗马铁兵 ●与青铜兵器相比,铁制兵器显然更为强大。不过,当时铁制兵器的优势可能并不明显。

兵马俑至今已经出土了4万件兵器,其中包括戈、矛、戟、铍、弓弩等,都是青铜制品。

剑是大家最熟悉的兵器。和刀不同,剑是通过刺这个动作杀伤敌人的,因此它比只能砍的刀更为致命。兵马俑坑出土的一些秦剑比战国时代其他诸国的剑更长一些,在1米左右。剑长了刺杀范围当然就更大。与此同时,1号俑坑还出土金钩两件。金钩,后世又名吴钩,据说是春秋时吴王阖闾首先制造的。这两件金钩形如弯月,齐头、两刃,可用来勾杀或推杀,是仪卫性短兵。

秦军的武器还包括铜铍。1号俑坑就出土带长木柄的铍16件。铍头的形状与短剑相似,装在长3米多的木柄的前端,是与矛相似的刺兵。铍是春秋时流行的长兵器。当然,秦军兵器中还有长矛,且是7米长的长矛。为此有专家推断秦步兵中有长矛方阵。不过,作家黄章晋认为,长矛阵这个说法可疑,因为在中国人知道欧洲长矛方阵之前,从来没有人说起过这种长矛阵。何况,就出土文物比例和数量看,戈比矛更普遍。戈适合战车作战。步兵作战时,它就派不上大用场了。

在秦军众多兵器中较为特殊的是带铜廓的弩机,也是这支王者之师的一件杀伤利器。中国考古学会理事、陕西考古学会副会长的袁仲一被称为“秦俑之父”。他指出,秦俑坑出土的弩基本上都是木廓,与战国弩的形制结构相同。但1996年对1号坑做进一步清理的过程中,发现两件带铜廓的弩机。铜廓提高了木廓弩机的性能,增强了灵敏度和稳定性,也增强了弩的杀伤力和使用寿命。

相比之下,罗马军团的进攻兵器看起来更强大一些。他们的兵器以铁制品为主。罗马兵装备长方外凸的盾,使用短剑作战。与长矛的简单戳刺相比,短剑的有效杀伤距离较近,要求战士们“短兵相见”。这对个人技艺要求更高,因此罗马军队非常重视平时的训练。

重标枪也是罗马军团的重要兵器。它是标枪的一种,跟短剑一样出现于公元前3世纪。罗马军团所使用的重标枪,一半是金属杆,一半是木头杆,容易投掷,穿透力强。更大投射距离约18米。

由于欧洲铁矿资源较丰富,而且与最早发明铁器的西亚人交流便利,所以欧洲很早就进入了铁器时代。黄章晋认为,双方兵器的优劣是比较明显的。因为一般而言,铁兵器的杀伤力更强。如果秦军还没有摆脱对战车的依赖,秦军与罗马军队的战斗力差距会更大。

不过,对于罗马军团铁兵器和秦代青铜兵器的优劣问题,在军博编辑研究处博士李斌看来,很难做出比较,“两者技术路线不同,从历史长河来看,铁兵器是占了上风,但是在冷兵器时代,铁兵器的优势还不是很明显。”

2 个人防护

秦军皮甲,罗马铁甲

●秦军的皮甲较前代的更合理,罗马军团的铠甲头盔则形成了更为完备的防护装备。

兵马俑很好地呈现了秦军甲胄的情况。坑内大批武士俑身上雕造的铠甲,陵园内的石铠甲坑也出土有大批石甲、石盔与石马甲。与战国早期的盔甲相比,它们的甲片较前代趋于小型化,甲片编缀的 *** 更趋科学合理,使人穿上后弯腰、挺腹、抬臂等均感方便。不过,甲的质地与前代基本相同,仍以皮甲为主,铁甲很少。

兵马俑坑出土的武士俑一律不戴头盔。但在秦陵石铠甲坑又出土了大批头盔。袁仲一指出,这表明秦军的装备是有头盔的,不过秦军作战时常脱去头盔英勇杀敌。

而罗马军团的铠甲头盔则形成了更为完备的防护装备。黄章晋认为,在此方面,秦军不敌罗马军团。

由于罗马短剑的攻击距离较近,势必需要有其他兵器辅助保护士兵。为此,罗马人重点对盾牌做了较大的改进。罗马军队把盾改成结实的长方形凸面体,高约1.2米,宽约0.61米。这些大盾用木头制成,外层表面先以帆布蒙上,再蒙以小牛皮,上下部边缘都包上了铁边,增加它的坚固,也能保护它受到从上而下的劈刺和放在地上时受到的伤害。此外,盾上面还镶钉着一块铁的浮雕花饰,一旦有石块、投枪、以及各式沉重的投掷武器的打击,都能被挡到一边。

而罗马铠甲算得上是西方步兵铠甲 *** 技艺的集大成者。罗马铠甲是铁铠与皮甲的混合体。它更大限度保留古典铠甲的防护能力,机动性却并不受影响。同时,罗马军的头盔也经过改良,基本保留了科林斯式头盔的防护性能,士兵的视野和舒适性也得到很大改善。事实上,罗马军团,就是以甲盾著称。

考古工作人员正在对秦兵马俑坑中发现的青铜剑进行清理。从外形上看,秦剑比“六国剑”长出很多。

3 攻城器械

秦有冲车,罗马盾车

●战国后期,冲车、抛石机等设备成了主要攻城装备。罗马人则常用盾车和木塔。

战国时代,诸侯鏖战不断,攻城技术因此得到长足发展。春秋时期临车、冲车、修橹和抛石机登场,成为冷兵器时代最早的“重型装备”。军博编辑研究处博士李斌指出,在战国的秦国以及后来的秦王朝基本都会使用到这些攻城装备。

战国时代的各种攻城 *** ,包括临、钩、冲、梯、水、穴、突、空洞、蚁傅、轩车等等,也基本都为秦军所熟知。

在进攻城镇时,罗马军团同样非常重视使用攻城器械。除了用撞城机击破敌人的城墙或城门外,盾车也时常出现在战场上。盾车是攻城用的木制器械,像一间小房子,不过只两面或三面有木板墙,屋顶也用厚木板制成,上面还覆有铁皮或兽革,起防火的作用。盾车下面装有轮子,可以推动。人甚至可以躲在里面,从墙上的洞里向外射箭,也可以利用它做掩护挖掘地道。

攻城时,罗马军队还经常使用木塔。根据实际需要,木塔可一层一层加高。外蒙铁皮,用轮子推动。士兵站在木塔上可向城墙上的敌人发射矢石,驱走守卫士兵。木塔另设有吊起和放下的槛桥,可以放下来架在敌人的城墙或碉堡上,方便战士爬过去。

公元前57年,恺撒在与苏威西翁内斯人交战中,就曾使用过盾车和木塔。而抛石器和弹射器的使用,能掩护攻城、渡河,或在野外战斗发生前远距离杀伤敌人。

不过,在黄章晋看来,尽管中国在春秋时期就有了用以抛射石弹的大型抛掷远射冷兵器“飞石”,但罗马军团更熟悉如何精巧地借助杠杆原理打击敌人。直到 *** 人将“ *** 炮”(Trebuchet)传入中国之前,中国的抛石机全部采用的是通过最简单的杠杆原理用人力将石头投掷到远处。它需要很多的人来一起拉,且无法瞄准,也不能保证每一次的射程相同。而欧洲同时代的抛石机(Onager),使用的是以天然纤维束扭在一起的“弹簧”作为蓄能机构,加上齿轮可以起到停止和传动作用,使抛石机不需要很多人同时拉动,就可以使抛石机或重弩被绞紧,一个人就可以完成击发。齿轮和螺丝被认为机械学无可化约的最基本构件,这两样东西在中国历史上一直没有出现。

4 防御工程

秦筑石垒,罗马壕沟

●西方的数学、军事工程学的发达,这令罗马军团在攻城技术上略胜秦军。这一点同样使他们有较好的防御工事。

一般来说,秦军和罗马军团最多的是在平旷地区作战。野外作战,防御装备也颇为重要。

秦军重要防御手段是野战筑垒。这是自春秋战国发展起来的一种重要的野战 *** 。

公元前224年,秦军于平舆之战时“坚壁而守之”。公元前260年的长平之战中,秦赵两军均筑有大规模垒壁,至今在长平遗址(今山西高平一带)还留下大量的石垒痕迹。垒壁的构筑是以军阵作战为单位进行的,建在各军阵位置的周围。秦军曾攻赵军长平垒壁,“夺西垒壁”。据此可知,还应有“东垒壁”及“中垒壁”。

野战筑垒增强了野战防守能力,提高了军队野战生存能力。春秋时期,军队主要用战车在四周扣搭环围的 *** ,进行防守。战国后期,随着军队人数的增多,进攻能力的加强和作战突然性增加,士兵们就地取材,以土、石等为原料构筑垒壁工事,而且可以筑得又厚又高、十分坚固,还能防火攻。

罗马军团同样重视防御技术。罗马军队无论驻扎在什么地方,都会修筑防御工程。在冬天休战时,他们常常将冬令营筑在形势险要,易于防御的地方。

公元前52年春,全高卢爆发了一场反对罗马的大起义。恺撒将起义军的主力包围在阿来西亚城进行决战。交战前,罗马人使出他们善于营建野战工事的长处,挖了三道宽阔的壕沟,中间一道灌满河水。同时,罗马军还在壕沟后面建防堤和壁垒,上面加上胸墙和雉堞。在胸墙和防堤衔接的地方,向外斜列着削尖的木桩,防止敌人向上爬;然后环绕整个工事,每隔一定距离筑一座木塔;最后在这些工事外建各种陷阱。最终,罗马军赢得了防御战的胜利。

黄章晋指出,西方的数学、军事工程学的发达,令罗马军团在攻城技术上略胜秦军。同样,罗马人对于如何架桥、铺路、扎营,都从希腊数学、军事工程学中学到了很多,秦军也相对落后了。

7 战斗经验

秦并六国,罗马远征

●罗马军队和各种文明的军队都曾经打过。而秦军则只与“山东六国”和匈奴打过,经验相对单薄。

罗马军团采取大规模方阵、兵团式作战。各军团一般排列成正面宽200米、纵深90米的阵型。在战线的最前方,是由轻步兵构成的散兵线,而两翼则由军团骑兵负责防守。这支军队在其几百年成长和完善过程中,同各种文明的军队频繁交锋。比如在东征马其顿时,罗马人面对的是马其顿方阵。马略迎击条顿人和森布里人,凯撒北上进攻高卢,罗马军团以没有数量上的优势,而夺取了战争胜利。这些都为罗马军队积累了丰富的战斗经验。

相比之下,秦军所遭遇的敌手则相对简单。秦军更大的作战经验是灭六国、与匈奴之战。袁仲一指出秦军所遭遇的敌人并没有罗马军团那样多样。不过,秦军作战并非仅使用单一兵种、阵法,而是常用多兵种、多单元、多手段、多样战术的合成阵法击敌。

从出土的秦兵马俑来看,1号俑坑为“右军”,是一个以步兵为主、战车与步兵相间排列的长方形军阵。2号俑坑为“左军”,是一个战车、骑兵、步兵混合编组的曲形阵;3号坑的陶俑做仪卫式的夹道排列,是统帅1、2号坑军队的指挥部。作战时,则使用左、中、右这三军阵作战方式,这是古代中国军队自商周以来就形成的一个基本的传统战法。

攻城掠地高清全世界大地图:

攻城掠地(2013年傲世堂研发的角色扮演网页游戏)

《攻城掠地》是由傲世堂研发,37游戏运营的一款角色扮演网页游戏,发行于2013年。主要角色有刘备、曹操、孙权、诸葛亮等。

文官拥有火攻、水攻、空城、陷阱等各种计策。战斗中击败守关武将可以获得大量资源及武将经验奖励。

配置:

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

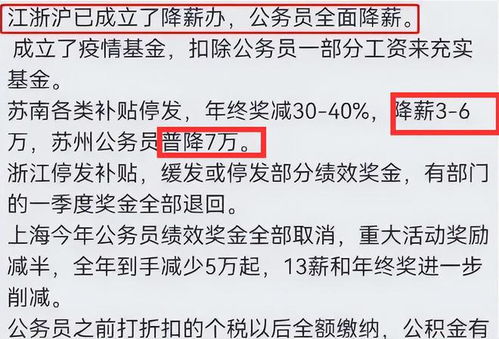

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...