公元前246年秦始皇执掌秦国政权,公元前221年统一秦王朝建立。

准确地说:秦始皇共执政达36年,其中执撑秦国政权25年执撑秦朝政权达11年。

2.秦始皇用10年时间完成了统一中国的大业

秦朝(公元前221年-公元前206年),存在15年

3.公元前210年秦始皇在巡游南方回归山东至河北道上病死.丞相赵高与李斯结谋杀害了太子扶苏,另立其弟胡亥继位,即秦二世,二世昏庸暴政,二世元年(前209)七月,终于爆发了以戍卒陈胜、吴广领导的农民大起义,各地反秦力量都来参加.后赵高杀丞相李斯,又杀二世,立始皇孙子婴为秦王.公元前206年刘邦入关,至咸阳城外坝上,子婴出城降,秦亡。

4.秦亡后,历史进入了以项羽为首的「楚王」和以刘邦为首的「汉王」的「楚汉战争」阶段。前202年,项羽败死,刘邦即汉朝皇帝位。

春秋战国时代,诸候不断混战,长期的战争,使人民生活疾苦,人民渴望和平与统一。而当时的现实,周室已经无法控制局面。诸候国逐渐强大,通过战争来实现统一。当时的社会矛盾是战争与和平的矛盾。秦国的变法,是统一的选择,通过变法,更大限度地调动了战争机器,只有强制性地驱动人力、物力,才能使秦国更加强大。在当时,秦国的“苛政”没有使秦国灭亡,是有其合理性的一面。“商鞭变革”获得秦人的支持,《史记》记载“行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。”在战争的压力之下,想通过所谓的“仁政”休养生息,是不可能的。战争是残酷性,为了诸候国的生存,必需调动一切战争资源,必需有兵役、劳役,最终劳民伤财。长期的战争,更需要长期地强制性调动一切战争资源。如果用“仁政”,就不能更大限度地调动人力、物力,就会在战场上失败,最终威胁诸候国的生存。战争是灾难的开始,又是灾难的结束,人类社会渴望和平,意味着战争必须结束。历史选择了秦国,结束分裂的战乱。商鞭的变法应运而生,是时代的选择。在长期战争的特殊环境下,历史否定所谓的”仁政“,而肯定秦的变法。

但统一后,人心思定,人民渴望和平与幸福,社会的矛盾不再是战争与和平的矛盾,而是反抗与压迫的矛盾。人民渴望能有安定和睦的环境,而对秦朝的”苛政“否定。否定之否定规律,揭示事物发展的道路是曲折向前的。统一是大势所趋,是必然性的。和平是历史的长期结果,战争只是短期的结果。只有在特殊性的环境下。“商鞭变革”才有其存在的合理性。秦国统一后,没有及时改变政策,仍用“商鞭变法”,在“苛政”下,民不聊生,违背了人民的意愿,最终被历史所抛弃。历史对“商鞭变法”否定,而肯定“仁政”。改变秦朝的命运,是陈胜起义。秦朝强制性调动人力修筑工事,因为误期不能到达,按秦法令要严罚,造成陈胜起义。点点星火,点燃全国,带起反秦势力,在浩浩荡荡的反抗之下,秦国灭亡。这就是为什么秦国在统一之后灭亡,里面有量变与质变的问题。量变和质变是辨证统一的,量变是质变的前提和必要的准备,一切事物的发展,从量变开始,量变积累到一定的程度,才能突破度的界限,引起事物的质变。统一前,秦的“量”是指秦地。统一后,秦的“量”是指全国。统一前,秦人经过秦国的长期治理,人心安稳。但统一后,六国之人没有经过秦政洗礼,对秦的“苛政”难以接受,人心未稳,潜伏动乱危机。《史记》记载“商鞭变法”初时:“令行于民期年,秦民之国都言令之不便者以千数。”在这里可以看到,在变法初期,秦人也 *** 变法。六国之民初被秦国统治,同样 *** 秦政。人民在战争结束之后,渴望和平稳定的生活,人心思定。而秦国不反思,更换政策,仍用“苛政”。随着秦统治的扩大,反抗秦的量变扩大,而且秦政越来越苛,达破一定的度后,就会质变。被压迫的人民,终于起来反抗秦朝,秦朝在起义反抗之下崩溃了。

公元前407年魏国所灭中山国(中山国之一次灭国)

公元前254年,魏国攻灭卫国,卫国领地成为魏国的封君之地

战国时代最后三十多年,山东六国已无力与秦国对抗,秦国不断向东蚕食六国国土,后来至秦王嬴政在位时,一举灭六国,一统中国。

公元前288年,齐、秦并称东、西帝,旋皆放弃帝号。

公元前287年,苏秦、李兑合齐、楚、赵、魏、韩五国,合纵攻秦,罢于成皋(今河南荥阳汜水),秦归还部分赵、魏失地求和。

公元前286年,齐灭宋,秦遂主谋合纵攻齐。前284年,燕昭王使乐毅为将,合燕、秦、韩、赵、魏五国攻齐,攻入齐都临淄,占领齐国长达五年。

公元前279年,齐将田单组织反攻,收复失地。齐虽复国,但元气大伤,从此无力与秦抗衡。这以后秦的对手主要是赵国。秦在进一步削弱楚的基础上,向东积极发展,与赵形成正面对抗。

公元前262-260年,秦、赵在长平邑(今山西晋城高平市)激战,秦大败赵(长平之战)。

公元前259年,秦进围赵都邯郸,达三年。公元前257年,魏信陵君、楚春申君救赵败秦,解除邯郸之围。赵虽转危为安,但受创惨重。

公元前251年,燕乘赵国新败,出兵攻赵,反被赵国击败。然而在秦的威胁下,东方六国又结成暂时的联盟。

公元前247年,魏信陵君合五国兵攻秦,败秦于河外。

公元前241年,赵庞煖合赵、楚、魏、燕、韩五国兵攻秦,但为秦所败。从此,东方六国联盟不复存在。

公元前230年至前221年,秦乘势各个击破,先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐,统一天下,七国争雄的局面结束。

扩展资料:

战国七雄简介:

战国七雄,战国时期七个最强大的诸侯国的统称,经过春秋时期旷日持久的争霸战争,周王朝境内的诸侯国数量大大减少,周王室名义上为天下共主,实际上已形同灭亡,诸侯国互相攻伐,战争不断。

三家分晋后,赵国、魏国、韩国跻身强国之列,又有田氏代齐,战国七雄的格局正式形成,七国分别是:齐国、楚国、燕国、韩国、赵国、魏国、秦国。

除战国七雄外,还有越国、巴国、蜀国、宋国、中山国、鲁国等大国。小国尚有郑国、卫国、滕国、邹国、费国等;

但其实力与影响力皆远远不及战国七雄,只能在强国的夹缝中生存,且最终均为七雄所灭。在这七雄之中,后期以秦国国力最强。除秦国以外,其余六国均在崤山以东。因此该六国又称“山东六国”。

参考资料:

百度百科战国七雄

一、长平之战

战国时期的长平之战(公元前262年),秦赵两国都倾尽全力,几乎把国内所有可以动员的力量都动员上了,最终战争的结果是秦国战胜,赵国四十万有生力量一夜之间被屠戮殆尽。长平之战也正是吹响了秦国兼并六国的序曲。

公元前262年,秦赵两国为了争夺韩国的上党郡,在长平(今山西晋城高平市西北)对峙,战争初期,赵国大将廉颇采用坚壁高垒以逸待劳的策略,本想等远道而来的秦军疲惫,然后再进行反击。

秦相范睢利用反间计使赵国临阵换将,用没有实战经验的赵括代替廉颇。赵括改变了廉颇的作战方针,改守为攻。秦国也更换主将,杀神白起披挂上阵,白起兵分两路,一方面假装溃败诱使赵军深入,一方面切断了赵军的退路。使赵军粮道断绝,被困在长。四十万赵军投降,赵括战死沙场。最终四十万赵军俘虏全部被活埋。

此一战使赵国国力大衰,再无力阻止秦国向东扩张。

二、李靖灭东突厥,摧古拉朽的灭国战争;

李靖是中国历史上顶级的军事家,他打起仗来从来都是快准狠,在敌人还没有反应过来的时候,他的大军早已经杀到敌人阵前。造就李靖最辉煌的战斗,当属于李靖打败东突厥,生擒颉利可汗。

颉利可汗对唐朝的威胁极大,唐朝刚刚建立的时候,颉利可汗带着突厥的部队围攻长安,李世民靠清空府库才换来了的屈辱的和平。时过境迁,在仅仅四年之后,唐朝的国力有所恢复,而东突厥国内发生了变乱,所属薛延陀、回纥、拔野古诸部相继叛离,又恰遇暴风雪,羊马死亡甚多,因而发生了饥荒,族人纷纷离散。

李世民决定借此机会攻打东突厥,李靖自然也当仁不让的担任总指挥。此战开始后,李靖首先出其不意,冒着严寒,率领三千精锐骑兵,从马邑出发,向恶阳岭挺进,颉利可汗仓皇逃往碛口。

逃跑之后的颉利可汗认识到自己的不足,便以和谈为目的,意欲赢得时间,以苟延残喘,俟草青马肥之时,逃到大漠以北,以卷土重来。李世民接到突厥和谈的消息后,也派遣鸿胪卿唐俭、将军安修仁去抚慰颉利可汗。

李靖得知朝廷和谈,但是他认为这是突厥防备更低的时候,若此时进攻突厥,则可以一劳永逸的解决突厥问题,大唐也不会再受到突厥的威胁。故而李靖在唐俭谈判时,又率军进至阴山,并让苏定方率领两百余骑又乘着大雾,悄然疾行,直扑颉利的大营,等颉利发现的时候,他已经来不及做任何安排,慌忙骑马逃走,突厥军也四散而逃。不久颉利可汗被李道宗擒获,并送到京师,东突厥从此宣告灭亡。

纵观李靖灭突厥的战争,从一开始李靖就出其不意,此后也一直秉承兵贵神速的特点,在颉利可汗没有反应过来的时候,已经将颉利可汗打败。这种兵贵神速,出其不意的作战方针,可谓是灭国战争的典范。

三、高加米拉战役

此战又被称作高佳迈拉战役,在公元前331年,亚历山大带领大军,从叙利亚的北方地区进入波斯的两河流域地区,攻入波斯的核心地区。波斯君王大流士一路没有阻挡亚历山大,想诱敌深入,亚历山大顺利的进入了两河流域地区。由于两年前的伊苏斯战争,大流士输给了亚历山大,使得他的家人都被亚历山大俘虏,亚历山大利用大流士想救出家人的愿望,将其家人作为人质,随军出征。

两军大战前期,发生了一件事情,使得波斯帝国的军心涣散,那就是月食现象,由于波斯的贵族都通晓天文,观此现象后,人心惶惶,都认为此战必输,波斯帝国即将灭亡。而在大流士几次向亚历山大求和失败之后,人心涣散的波斯将士只能同马其顿大军展开厮杀。这两个原因是高加米拉战役前夕的简介。

战争终于开始了,大流士和亚历山大都根据各自军队的事实情况,布置了相关的战略,两人构想不分上下,势均力敌,波斯甚至率先出现了胜利的曙光,但由于波斯君主大流士没有抓住这样的机会,最终使得马其顿大军打败了波斯军队,取得了战争的胜利。以上是对高加米拉战役的简介,战争最终以波斯军队的失败,波斯帝国的灭亡而告终。

其实世界上类似的战役有很多,而我们中国也特别特别多,比如项羽领导的巨鹿之战,一战就把秦朝廷作为左膀右臂的王离的九原边军和章邯军团一举团灭导致秦朝的彻底灭亡。

又比如有李愬雪夜袭蔡州,以足球单刀式的进攻手法,一举击破屡次为朝廷引为心腹大患的淮西吴元济部,除了上述例子,还有不少诸如此类的将领,他们以类似的功绩彪炳千秋。

顺序为韩、赵、魏、楚、燕、齐。

1、韩

韩国东部和北部都被魏国包围、西有秦国、南有楚国、以及有当时已很薄弱的东周(洛阳),完全没有发展的空间。在昭侯时的短暂强盛之后,韩国迅速衰落。

屡遭列强欺凌。早年已经为魏齐之间的争霸资本,于前341年的马陵之战是围魏救韩的结果。秦楚争霸时,秦又要挟韩魏共同伐楚。

战国末期,韩国成了秦国和齐国之间战争的缓冲地,苟延残存;前265年,秦国大举进攻韩上党,上党不愿被秦占有,改降于赵,引发了长平之战。

两场决定霸主局势之战都由韩国而起,充分体现了韩国被列强围欺鱼肉的困境。最终于在前230年,韩国被秦所灭,成为六国中之一个被秦所灭的国家。

2、赵

公元前236年(秦王政十一年),秦国乘燕国、赵国交兵,赵国后方空虚之际,以王翦为主将,分兵两路攻赵,夺赵邺(今河北临漳西南)等十余城。赵军守城据险,避免决战,战事呈相持局面。

公元前234年(秦王政十三年),秦军攻平阳(今河北磁县东南),歼灭赵军10万,杀赵将扈辄。接着挥军北进,为赵大将军李牧大败于宜安(今河北石家庄东南)。

公元前232年(秦王政十五年),王翦改变战法,以一部兵力袭扰赵都邯郸(今邯郸市),自率主力由上党郡(郡治长子,今山西长子西南)出井陉(今河北井陉西北),企图将赵拦腰截断,因李牧预先有防备,受阻还师。

公元前229年(秦王政十八年),王翦乘赵地饥荒,长途跋涉派部分军队围邯郸,亲率主力东出井陉。王翦施反间计使赵王令赵葱、颜聚代李牧为将。

公元前228年(秦王政十九年),王翦大破赵军,平定东阳地区(约今河北邢台地区),赵葱战死,颜聚逃亡。

秦军南下攻克邯郸,俘虏赵王迁。赵国公子嘉逃到代国称王。公元前222年(秦王政二十五年),王翦之子王贲灭代,俘虏公子嘉,赵国最终灭亡。

3、魏

秦王政二十一年,秦军在攻占燕都蓟、取得北方决定性胜利的同时,将主攻方向转向南方。派名将王翦之子王贲率军进攻楚北部地区(今河南南部)占领十余城。

在予以一定打击,使其不敢轻举妄动,保障了攻魏秦军的侧背安全后,即回军北上,于二十二年突然进袭魏国,包围了魏都大梁(今河南开封)。

魏军依托城防工事,拼死防守。秦军强攻无效,遂引黄河、鸿沟之水灌城。三个月后,大梁城坏。魏王假出降,魏亡。秦在魏东部地区设置砀郡。

4、楚

秦王嬴政认识到楚虽已衰弱,但毕竟地广人众,仍具有一定实力,非轻易可灭。他亲赴频阳(今陕西蒲城西)王翦家,敦请其统兵出征,并按其要求调军60万归其指挥。

二十三年(前224年),王翦和蒙武率领60万大军再攻楚国。楚国征调全国兵力,命项燕率领在平舆与秦军决战。秦王在郢陈(今河南省周口市淮阳县)督战。

王翦采取了坚壁自守、避免决战、养精蓄锐、伺机出击的作战方针。楚军多次挑战,终不肯出。

王翦与士兵共同生活,并关心其饮食、起居,注意其劳逸结合,同时开展投石和跳远运动,以提高士兵的体力及战斗技能。楚军求战不得,日久斗志松懈,项燕只好率军东撤。

王翦抓住战机,挑选精兵在前,实施追击,在蕲(今安徽宿州东南)南大败楚军,杀死项燕(此处素有争议)。

秦军乘势攻取了楚国的许多城邑。二十四年(前223年),王翦、蒙武率领秦军继续向楚国纵深进攻,一举攻破楚都寿春(今安徽寿县西南),俘楚王负刍,楚亡。

王翦继续进军江南,占领越国土地。秦在楚地设立楚郡,不久,又分为九江郡、长河郡和会稽郡。

5、燕

秦王嬴政遂派王翦与辛胜率军大举攻燕,在易水之西大败燕、代联军。二十一年(前226年)秦军又增加兵力,王翦率军一举攻破燕都蓟城(今北京城西南),燕王喜及太子丹率公室卫军逃辽东(今辽宁辽阳)。

秦将李信带兵乘胜追击至衍水(今辽宁浑河),再败太子丹军,消灭了燕国卫军主力。燕王杀太子丹向秦求和,秦国未允。但鉴于燕赵残余势力,已成囊中之物,为集中兵力对付魏楚,故暂停进攻

二十四年(前223年)灭楚、魏之后,秦王赵政派王贲率军进攻辽东,俘燕王喜,燕亡。秦在燕地设渔阳郡、右北平郡、辽西郡及辽东郡等。

6、齐

齐王建继位40余年,三晋、楚、燕与秦战争连绵不断,齐由于与秦没有共同边界,未被攻击,上下宴然,长期处于和平环境,不备兵革,不修战备,政治上达惊人的麻木程度。

齐王建本人昏庸无能,齐相国后胜又是一个贪财无厌之徒,秦多年来用重金贿赂后胜,后胜就为秦远交近攻的策略效劳,终日规劝齐王建臣服于秦,朝野上下已无丝毫斗志。所以尽管秦灭六国时,齐还拥有70余座城邑,但仍不堪一击。

秦始皇二十六年(公元前221年),秦王贲统帅的军队,由燕南部对齐北境突然进攻,直趋齐都临淄。齐则毫无作战准备,竟无应战之兵。齐相后胜力劝齐王投降,齐王建也就不战而降 。

齐王建被送于共这个地方,饿死于松柏之间。这个贪图享受、丧失国家的亡国之君,得到应有的下场。

参考资料来源:百度百科——秦灭六国之战

战国六国灭亡顺序:韩国、赵国、魏国、楚国、燕国、齐国。

1、韩国

在公元前230年的时候,秦国派遣了内史腾去率领大军,攻其不备,突然南下,然后快速地渡过了黄河,一下子攻破了韩国,韩国首都郑被占领,从此韩国彻底灭亡了。

2、赵国

在公元前229年的时候,赵国遭受了严重的旱灾,于是秦国乘机出动,秦国采用兵分两路的策略,从南方和北方两个方向去合击赵国的都城——邯郸。最终在公元前228年,秦国大破了赵军,攻占都城,俘虏了赵国的君王,于是赵国彻底灭亡。

3、魏国

在公元前225年的时候,秦国军队进行突然袭击,包围了魏国的都城大梁,魏军凭借大梁的地理位置进行了死守,秦国军队进行强攻但是没有丝毫的作用,于是他们把黄河水倒灌到都城内。经过了整整3个月,大梁不敌大水浸漫,最终魏王投降了,魏国也从此灭亡。

4、楚国

在公元前225年的时候,秦军攻打楚国,并且俘虏了楚王,最后楚国灭亡。

5、燕国

在公元前226年的时候,秦国派遣大将王翦率兵去攻打燕国,大战之中攻陷蓟。最后在公元前222年的时候,大将俘虏了燕王,最终导致燕国灭亡。

6、齐国

在公元前221年的时候,秦军突然从北面往齐国进行进攻,攻其不备,齐国军队措手不及,最后导致齐王的投降,于是齐国灭亡了。

扩展资料:

秦灭六国的意义

秦国前后用了十年时间就完成了中国的统一,从此结束了春秋以来诸侯割据混战的局面,建立了中国历史上之一个中央集权国家。

秦的统一使人民可以有一个比较安定的环境从事生产。秦朝推行了许多消除分裂因素的措施,为中国长期的统一奠定了基础。这对中国历史的发展,有着巨大而深远的影响。

长期以来,中国社会以高度发展的经济和文化,屹立在世界文明的前列,而且能有效地抵抗外来侵略,保持国家的独立,这与秦统一的开创之功,有着不可分割的历史联系。

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

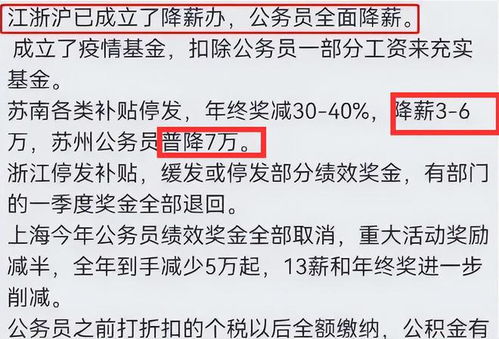

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

今天小编来给大家分享一些关于2021海角社区在线入口海角网页版怎么进...