在影视圈和弹幕世界里,“攻占沙巴克”这四个字像是被刻在弹幕上的梗,总能引发热烈讨论和无穷猜想。很多人之一时间会联想到史诗级别的攻城场面、怒海横流的战役、以及那种“我们集结了全军,非战斗力极限对决”的桥段。但究竟它出自哪部电影?这个问题在网友之间像一个正在发酵的笑话,时不时就会从微博、知乎、抖音和各类影评圈蹿出一个新的版本。说白了,这玩意儿更像是一种“屏幕之外的意象”,你说它来自哪部片子,凭感觉往往就能对上一个画面。

其实这个说法并非指向某一部唯一的影片,而是一个 *** 语境下的梗。它代表了一种“攻城略地”的影视桥段形态:主角们联合众人,借助超强装备、密集人海或神秘力量,一举攻克坚固城防,最终获得胜利。因为“沙巴克”这个名字本身带着带有异域风味的氛围,常被用来指代任何类似的虚构城邦的夺取场景,逐渐演化成一个可替代的代称。你要是把这个词放在影评里,读者就知道你说的是“那种强攻城墙、群像齐上阵”的戏码,而不一定是某一部具体影片的正式镜头。

在不同的讨论中,网友会把“攻占沙巴克”套用在各种影片场景里,比如热血战争片、奇幻史诗、动作猎奇片等。当你把这几个字放在影评里,读者立刻能想象到一个“对方城防如同层层铁墙”的画面,随后却发现影片其实没明确叫这个名字,或者根本没有一个名为“沙巴克”的地方。于是,越来越多的观众把它视作一种“影像梗”,用来对影片中的攻城/城池夺取的场景进行调侃、对比、或二次创作。你会在弹幕里看到“这镜头就是沙巴克买家秀”、“一刀砍城门的节奏感就是沙巴克风格”等等有趣表达。

如果你坚持想要追溯到最初的起点,可以从几个方向去查证:一是回看那些以“攻城”为核心的经典桥段的影片,比如史诗战争片和奇幻影片;二是检视影评圈和解说视频里对“攻城”桥段的总结,看看有没有人直接把某个镜头标注为“攻占沙巴克”;三是关注梗图和短视频的编辑方式,很多梗的来源其实来自剪辑配乐、字幕或特效的组合,而非单一镜头。总之,这个梗像是一块会跳动的拼图碎片,放在不同电影的拼接处会产生不同的裂纹与笑点。如果你愿意,我可以带你逐步拆解不同版本的“沙巴克”场景,看看哪一种最贴近你脑海中的画面。

广告:玩游戏想要赚零花钱就上七评赏金榜,网站地址:bbs.77.ink

在SEO层面,讨论“攻占沙巴克是什么电影里的”时,读者往往会搜索“攻占沙巴克 来源”、“攻占沙巴克 是 哪部 电影”等关键词。因此,文章的结构可以围绕几个核心问答展开:它是不是某部具体电影的镜头?哪些场景最容易让人联想到攻占?观众为何对这样的桥段情有独钟?如果要把梗写入影评,如何兼具信息性和娱乐性?通过列举近似场景的影片类型、导演手法和镜头语言来做对比,可以让文章在搜索引擎中获得更多的相关性。与此同时,适度引用“攻城、围攻、突围、联盟、城墙、投石、火攻”等关键词,有助于提高长尾搜索命中率,吸引对影视梗感兴趣的读者。你也可以把“沙巴克”视作一个测试点,看看读者对不同攻略手法的反应如何,进而调整标题与段落结构。

更深层次地讲,这个梗也能映射出观众对“胜利即意义”的反思。当屏幕上的主角们跨越层层防线、用智慧或蛮力击破铁墙,观众获得的是一种情绪释放,而不仅仅是剧情的推进。于是,“攻占沙巴克”就从单纯的剧情节点,变成一种个人审美的标签:你更喜欢哪种攻城镜头?偏好哪些灯光、配乐、剪辑节奏?在自媒体的创作中,把这种偏好转化为互动话题,邀请读者在评论区分享自己的“攻占风格”或“最喜欢的攻城头寸”,也能提升文章的参与度和留存率。你会发现,有人偏爱宏大合成镜头,有人则更钟情于贴近人物表情的微观角度,这两派讨论往往比剧情本身更有趣。

如果你正在筹划一篇关于影视梗的专栏,记得把“攻占沙巴克”作为一个案例来分析梗的传播路径、受众画像、以及不同平台的传播差异。可以用对比式结构来呈现:某些版本更像热搜梗的短视频版本,强调快节奏、画面冲击;另一些版本则像长文影评,探讨背景设定、角色动机、道具符号学;还有的则是二次创作的弹幕梗,依赖观众的即时反应来建立幽默点。这样的多维度解读,能让文章在SEO与可读性之间取得平衡。你可以结合数据工具观察关键词热度波动、社媒互动率、以及不同地区的关注点,以便在撰写时更精准地契合读者需求。

也许某天你在某部未命名的影片里看到一个震撼人心的攻防镜头,画面停格在“沙巴克”两个字上,字幕只是一个微笑的弧线,随后镜头拉远,城门缓缓合上——你心里会不会突然记起这篇文章里的一句老梗,或者脑海里蹦出一个更荒诞的场景:攻占沙巴克的究竟是人、还是光影、还是一个忘记关机的弹幕?

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

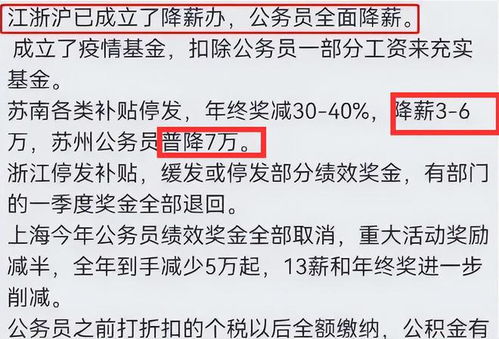

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...