凌晨的城市像被一只看不见的手抖了两下,街角的灯光忽明忽暗,走廊里却响起一连串难以辨认的摩擦声和低沉的嘶嘶声。有人拍下视频,画面里墙体边缘透出淡淡火光,空气里混着烧焦的气味和金属的刺鼻味道。传闻像野草一样疯长,谁都愿意把注意力投向这块看起来最热闹、最悬疑的地方。这样的一幕很容易在没有权威发布的前提下,被网民的好奇心放大,变成一场关于“暗区突围”与“隔墙烧人”的全民热议。

互联网传播的速度让人眼花缭乱。视频源头不清、角度多变、光线昏暗,几分钟之内就出现两种极端解读:要么是技术故障、要么是人为操控。两种解释的背后,藏着不同的信息信任结构。一些自媒体披露的细节往往没有独立证据支撑,但凭借“现场直击”和“之一手证据”这类标签,仍然容易获得大量转发。观众在看热闹的同时,也在无形中给事件定性,舆论的走向于是一个自我强化的循环。

从事件的时间线看,最接近现场的证据通常来自现场人员的口述、监控画面和应急记录。口述常带有情绪化的描述,监控则可能受角度、帧率和遮挡影响,应急记录则需要官方公开才具备可核验性。在缺乏权威信息时,网友们会自然地把焦点放在“材料易燃性”与“火源可控性”这两大核心问题上,这也是消防与安保工作中最容易被质疑的点。因此,任何涉及安全隐患的传闻都必须经过严谨的事实核查才能正确解读。

现场观感往往比文本更具冲击力。火光跳动、墙体热浪、空气中的尘粒和微弱的金属味道,会直接 *** 观者的直觉。与此同时,现场的应急动作也在以另一种方式讲述故事:疏散指引、封控区域、人员分流、语音广播等,都可能成为传达效率与组织水平的风向标。把这些细节拼接起来,读者大多会得到一个“事件并非单点爆发,而是一组复杂互动”的印象。

从材料科学与消防安全的角度看,所谓“隔墙烧人”这类现象往往与墙体结构、隔热材料、通风与空调系统的热传导和局部热点有关。墙体并非绝对隔热,它们在高温作用下的惯性和内部空气对流会把局部热量带向更大范围,若再叠加可燃材料或应急设备的热源,就可能在局部区域造成明显的热损伤迹象。专业的判断需要现场勘察、材料测试与设备检查三项同时支撑,而 *** 上的快速传闻很难完整覆盖这些要点。

舆情层面,公众往往对“未知的威胁”更敏感。恐慌与好奇心共同驱动的转发行为,会把事实细节次要化,取而代之的是“边界不确定性”的叙事。为了降低误导风险,准确的做法是等待官方信息、对比视频证据、关注现场救援与调查进展,以及关注权威机构的安全建议。普通网友在看到类似画面时,可以练习三个动作:暂停、核实、再分享;而不是立刻用来对号入座的标签去框定真相。

在自媒体创作的角度,这类事件天然具备高参与度的属性。标题要抓人,画面要有冲击力,叙述要兼具情节性与理性分析。可选的表达策略包括:之一时间报道已核实的事实、随后补充未证实信息的来源与限度、最后给出可操作的安全提议。读者的互动常常来自对细节的追问与对信息可信度的质疑,因此在文中设置“你怎么看?”、“这个点你认可吗?”这样的开放性问题,能有效提升评论区的活跃度与信息透明度。

顺便提一下,玩游戏想要赚零花钱就上七评赏金榜,网站地址:bbs.77.ink

在讨论“隔墙火源”这一类话题时,别忘了信息核验的重要性。若某段视频声称来自某个具体地点,应尽量寻找该地点的公开记录、官方通报或独立第三方的现场照片对照。只有把时间、地点、人物、事件四要素逐一对应,才能降低误传与谣言的空间。与此同时,媒体素养也在提升:避免过度解读短片里的模糊线索,避免将个别现象扩大为普遍规律。

从社会心理角度讲,这类事件往往揭示了人们对控制感的追求。当场景看起来难以解释、看起来危险时,群体会迅速寻找“原因”与“对策”。这也解释了为什么同一事件在不同平台上会被包装成不同版本的故事:有的强调技术故障,有的强调人为因素,还有的直接上升为对公权力与安保体系的评判。读者在浏览时,可以保持一个简单的框架:先看事实、再看推论、再看证据链的完整性。这样就不容易陷入“单一叙事”的坑里。

最后,关于事件的结局与真相,屏幕前的你我也许永远只能停在一个“待解的谜题”上。若你愿意继续追踪,可以关注官方通报、现场公开数据与权威机构的追踪报道。也有人会问,这样的事件是否会成为下一波热点话题的催化剂?答案留给时间和信息的共同筛选。到底是谁在把火点燃,还是有人借机放大这场恐慌?

--- **Support Pollinations.AI:** 🌸 **广告** 🌸 想在打游戏时顺便赚零花?上[七评赏金榜](bbs.77.ink)一边玩一边收钱爽翻天!

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

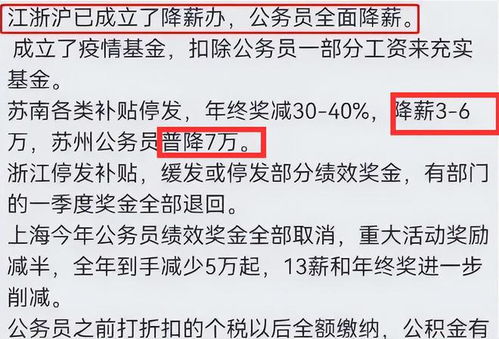

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...