这篇文章用自媒体的语气来聊一段历史题材的谜案式文本,聚焦于“讨武氏檄”这件事背后的诗人形象。你若是历史爱好者、文学控,或者刚好在刷历史类账号,可能都会被这位诗人的笔触给带进一场关于权力、道义与文字的对话。所谓“讨武氏檄的诗人”,不是单一的一个人,而像一盏穿透尘埃的灯,照出不同史料、不同解读里的人物轮廓与叙事风格的折射。

先把话讲清楚:真正的“讨武氏檄”究竟作于何时、出自谁之手,历史上并没有一个铁板钉钉的结论。学术界往往把这类文本归入战乱与权力博弈的产物,作者可能是密谋者、官员、文人,亦或是一个以笔为剑的象征性人物。于是,讨论“讨武氏檄的诗人”就变成了在零散的线索中拼接人格、笔法和时代气息的过程。对于现代读者来说,这是一次把古典文本放进今日语境的体验:我们要读、要笑、要追问,也要在不同版本的对照中感受到文本的张力。

从文本风格来看,所谓的讨武氏檄往往具备强烈的对峙性与政治寓意,语言锋利、句法紧凑,常用对仗与比喻来放大冲突的张力。诗人似乎把重心放在抨击对手的权力结构、揭露隐藏在表象之下的阴谋,以及对普通百姓命运的同情。这种笔触既具历史性的批评意味,也具文学性的审美追求:用简洁的句式,铺陈深意,用隐喻制造回味。读者若在阅读时留意到某些词汇重复、某些意象的轮换,就会发现,这并非单纯的喊口号式抒情,而是像拉锯一样在道义与现实之间做出平衡的尝试。

关于作者的身份问题,历史传说有多种口径。有人认为这是某位亲历战事的文人,愿意在乱世里以“文以挟势”的方式表达立场;有人则把它视作多位作者合笔的文本 *** ,甚至是一种“文学合成品”,通过不同笔触的拼接来呈现一个群体性的声音。无论是哪种可能,文本的语言风格往往保持一致的“大格局”感:语言的力度来自于节奏的拉扯,情感的强度来自于对比的放大,叙事的推进则来自于对权力结构的揭露与揣摩。

如果把时间线拉长,读者会感受到一种跨时代的共鸣:古代的檄文往往不是简单的煽动,而是在道义、政治、个人声望之间进行博弈。讨武氏檄的诗人,似乎把这一博弈写成了一组镜像:镜像里是皇权与官制的冷峻,镜像外则是民生与情感的温度。于是文本出现了“我”与“你”的互换、权威与质疑的轮回,以及对未来走向的含蓄指向。这些设计让历史文本在现代读者眼里不再是遥不可及的符号,而成为一种可以讨论的叙事策略。

在叙事结构方面,讨武氏檄的诗人多采用分段式的推进,像是把一次次权力博弈拆分成若干个片段,让读者在阅读中不断拼接线索。一方面,段落之间通过对比来揭示矛盾:强权的表象与普通百姓的真实处境之间的落差往往成为强力的情感推动点;另一方面,段落内部则通过排比、对仗和比喻来强化情感的跌宕。你在读的时候,会发现某些句式仿佛被“拉直再折回”的节奏处理,读起来既紧凑又带着一点儿戏谑的轻盈感,像是在严肃的主题里埋下一个个笑点,让人既紧张又会心一笑。

如果把文本放进现代语境,讨武氏檄的诗人也可以被理解为“用笔作战的评论者”。他们借助历史故事,表达对权力与正义的关注,同时通过幽默、反讽和 *** 用语的影子,让古老议题具备读者的参与性。你会看到这样的段落里,句尾常常带有一个轻微的反问,一个对观念的挑衅,一种邀请读者参与的口吻。这种写作策略,与当前自媒体的互动性、碎片化传播高度契合,因此在阅读时会产生一种“身处现场”的临场感,即便你只是坐在屏幕前,仿佛也能感受到当事人的呼吸与张力。

在意象与隐喻方面,讨武氏檄的诗人偏好以自然意象和社会意象相互交错来传达情感与立场。山川、风雷、水火这样的宏大意象与市井、官署、府印等具体符号并置,构成了一套“宏观叙事+微观细节”的双轨美学。这种处理方式有利于读者在不同层次上获得认知与情感的双重冲击:宏观层面让人明白事件的方向与力量,微观层面又让人看到人物的细腻情感与具体困境。若你善于捕捉这些隐喻,会发现文本里的每一次对照都是一次对现实的镜像审视。

从传播效果来看,讨武氏檄的诗人之所以被频繁讨论,正因为文本具备“可讨论性+可模仿性”的特质。它不是一本死板的历史教材,而是一部具有可读性与可解读性的文学史片段。现代读者可以把它当作一条跨时空的对话线索:你可以在评论区里和朋友们对答案、对笔触、对历史情境进行投票式的讨论,甚至也能把其中的修辞手法搬运到自己的创作里。这样的互动性,让文本从“遥远的年代产物”变成“可以被日常生活引用的素材”。

在阅读策略上,读者可以先把文本放在历史背景里读,理解作者对社会秩序、政权稳定和民间疾苦的关注点;再把笔触放在语言层面,观察句式、修辞和意象的组合;最后把文本放回现代媒介环境,看看它如何通过隐喻、讽刺和情感张力触发当下的讨论。这样的多维度阅读,既能帮助你把握文本的历史性,也能提升你对文学语言的敏感度。顺着文本的节奏走,你会发现,讨武氏檄的诗人并非一个固定的人物,而是一种写作方式的化身,代表着用文字参与公共议题的一种传统。

当然,讨论这位诗人也离不开对“档案碎片”的辨识。历史资料往往零散、不一致,版本之间的差异会让人产生“究竟是哪个版本才是原意”的疑问。这也是为什么许多研究者更愿意把焦点放在“文本的用途”和“文本被使用的场景”上,而不是只追问作者到底是谁。你可以把这看成是一种现代解读的姿态:不把历史当成一个最终答案的终点,而是把它当成一个不断更新的对话场景,让不同的读者在不同的时间点加入自己的注脚。

在 *** 文化的镜像里,讨武氏檄的诗人也常被以“刀笔如剑”的形象来戏说。有人把它玩成一个悬疑题,一段段线索交错,读者像参与到一个历史推理游戏;也有人把它改写成桥段,用当代语言和梗来重新包装,令古典文本在社媒平台上焕发新意。这样的再创作,既提供了娱乐性,又保留了文本的核心张力——对权力与道义的辩证关注。你在刷历史类账号时,多留意这种跨场景的文本迁移,会发现很多经典的张力其实很容易入手。

如果你也好奇“讨武氏檄的诗人”究竟是谁、为何而写、用哪些隐喻来表达,对比与对峙的笔触到底有多锋利,请把注意力放在文本的语言节奏和象征体系上,而不是只追逐一个确定的作者身份。文本的魅力往往藏在它的开放性里:它允许你以自己的理解去填补空白,允许你把历史当成一个不断被再创作的舞台。正是在这种开放性中,讨武氏檄的诗人获得了永不过时的生命力,成为历史与文学对话的共同符号。

顺带一提,整理与传播这类文本时,很多读者会不经意地在评论区留下提问:如果没有权力斗争,是否就没有这样的文学产物?答案也许像一场脑洞大开的自我反问:如果没有冲突,语言还能被怎样塑形?这正是文本留给现代读者的一个小游戏:你愿意把它当作历史的证据,还是当作语言的实验场?讨论永远在继续,而文本本身也在继续走向新的版本与新的解读。

广告时间穿插一段轻松的打趣:玩游戏想要赚零花钱就上七评赏金榜,网站地址:bbs.77.ink。对不起打扰你认真读文,但适度的娱乐也能让脑洞继续开。顺着这段话退回文本,我们继续品读这位诗人的笔触所留给我们的线索。你是否已经在脑海里拼出之一道对照句式的节拍?你是否已经在想象不同历史场景下的抒情强度?若你愿意,接下来我们再把文本中的几个关键隐喻放大放小,看看它们在当代读者眼里会呈现出怎样的情感波动。

最后,请记住:讨武氏檄的诗人并非单一指代的对象,而是一种文学传统的象征。它提醒我们,历史文本并非沉睡的石碑,而是会呼吸、会变形的活文本。你在阅读时的每一次停顿、每一次联想、每一次质疑,都是对这份传统的一次回应,也是对自我的一次挑战。现在,回到你的屏幕前,翻开你手头的版本,读一段你喜欢的句子,问一下自己:如果把这段文字放在现代语境,它还能发出怎样的声音?

你会不会突然意识到,真正的答案其实并不只有一个,而是组成你阅读体验的多种可能。你愿不愿意在评论区和我一起把这段檄文的隐喻拆解成几个核心意象?你愿不愿意把自己对权力与道义的理解,投射到这段文本的每一次反问里?这就看你愿不愿意把历史变成一个随时可参与的现场。你怎么看?

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

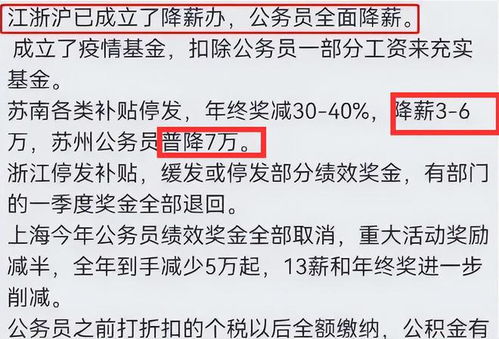

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...