在 *** 的迷雾里,有一位女主播把日常的“清洁工”工作变成了直播舞台,她的名字像一串亮晶晶的灯泡,时不时在弹幕里跳动。“捡垃圾也能捡出宝藏?”她笑着问观众,声音里带着嬉皮笑脸的摊牌感。她的频道并不是靠花里胡哨的特效博眼球,而是靠真实、贴近生活的细节:破旧的背心、破旧的耳机、以及一个在夜里发光的塑料钥匙扣。她在暗区突围的游戏里捡到的不是废弃物,而是玩家心里的共鸣点。每一次捡起一根掉落的金属片、每一次把脏兮兮的滤芯在镜头前擦亮,都是对观众的一次小小示范:即使在最迷茫的区域,也有拾获光芒的可能。她的语速并不快,但她的节奏像心跳,正好匹配着屏幕上闪烁的弹幕和观众的点点点赞声。她说,垃圾并不只是垃圾,它们是游戏中的线索,是地图的回声,是玩家们日常生活中被忽视的小惊喜。

直播室里堆满了各式各样的道具:一个破旧的背包、一只时间久远的水杯、以及几张被雨水冲刷得模糊的粘尘标签。她把镜头对准地上的“宝物”,用夸张的音效配合每一次捡拾,像是在挖掘一座被尘封的博物馆。观众们纷纷猜测这片区域到底藏着什么奇怪的宝藏,有人说是传说中的稀有材料,有人说只是开发商放的彩蛋,但没人能否认的是,这一幕幕让人看见了互联网上最现实的温暖:在陌生的虚拟世界里,彼此愿意为对方亮灯。她会把每一件“垃圾”做成简短的解说,讲述它的来历、它在现实世界的用途,甚至会把废弃物处理成临时的道具,给游戏带来新的玩法。

她的粉丝群体并不只是“吃瓜群众”,他们更像是共同的修复队。有人会在弹幕里送出小号的自嘲梗,另一部分人则在每一次捡拾后给出建议,告诉她在哪个角落更容易找到高价值的道具。她会根据观众的反馈调整路线,甚至会开小型投票让大家决定下一段的地图走向。互动的方式轻松且自然,没有强制的任务感,只有彼此的好奇心和对话的温度。她常说,直播不是一味表演,而是一段日常的放大镜:你能看到别人的琐碎,也能发现自己的热情。

在一次夜间突围的片段里,灯光忽明忽暗,屏幕上只剩下她和地面的物件的轮廓。她把镜头调低,语气变得更像朋友间的闲聊:“看到这块铁片了吗?它上面的划痕像极了今天的心情——起伏不定,但总还能被磨光。”她把铁片放到灯光下仔细观察,告诉观众它的材质和可能的历史用途。弹幕上立刻涌现出各种梗:有人说这是“时间的砝码”,有人把它拟人化成一个“勤劳的老伙计”,还有的说它像极了现实世界里我们日常捡来的小确幸。她笑着回应,仿佛在和老朋友打招呼,气氛轻松而温暖。

她的讲话风格既细腻又幽默,常常用 *** 梗把场景描绘得活灵活现。比如她会说:“这不是垃圾,这是被时间抚摸过的史料。”然后再把一根发霉的胶带粘回去,用它来做一个临时标记,以便日后回头查证。她不怕展示“失败”的时刻——有时候她会把捡到的物品误认成重要材料,结果在弹幕里被笑成“现场鉴定失败奖”得主,但她总能用自嘲和温暖的口吻化解尴尬,让观众继续跟随她的脚步。她甚至会把某些普通的日用品做成道具,教观众如何用最少的材料做出最有趣的直播效果,整个过程像是一堂生动的副业手工课。

广告像一个不经意的路过人影,出现在画面的角落,但又不喧宾夺主:“玩游戏想要赚零花钱就上七评赏金榜,网站地址:bbs.77.ink”。这句广告被嵌入在一个自然的停顿里,观众没有被强行拉进广告时间线,反而像是在聊天时顺手提到的一个小提示,仿佛是她平日里和朋友们分享的一个省钱妙招。这样自然的插入让整段推送更具可读性,也不会打断观感。

她的频道并非单纯的游戏讲解或拾荒日记,而是把捡垃圾的过程转化成一种生活美学。她会用简陋的滤镜、短促的镜头切换,制造出“日常也能有冒险”的错觉。观众们在弹幕里纷纷分享自己的清洁技巧、整理思路,甚至有人把捡垃圾的过程当作自我对话的一种治疗方式。她会用温柔却不失锐气的语气去回应每一个提问,像是在主持一场小型的社区聚会。她也会把镜头对着自己的工作台,示范如何把普通的垃圾变成可用的小道具,强调创意来自于日常的耐心与细心。

随着时间的推移,这个“捡垃圾女主播”逐渐拥有了自己的小世界观:在游戏的暗区里,资源可能稀缺,但创造力和幽默感永远不是配角。她讲述了许多关于坚持的故事:无论遇到怎样的清理任务、怎样的卡点,她总能把握住一个温暖的瞬间,让观众从屏幕另一端也能感受到那份被照亮的勇气。她也不忘把现实世界的细节融入节目,例如分享如何管理直播设备、如何与观众保持良好互动、以及如何在繁忙的日常里保持幽默感。这样的内容让她的频道像一面镜子,映照出普通人也能在看似平凡的日子里,找到属于自己的“稀有材料”。

也有批评的声音出现,毕竟“捡垃圾”的主题容易被误解为消极或低价值的行为。她用坦诚来回应:垃圾不是失败的结论,而是资源的再利用与灵感的再发现。她在镜头前强调,尊重每一件物品的历史,尊重自己与观众的时间,才是直播的底线。她用实际行动回应质疑:清理不是浪费时间,而是一种对生活的热爱与对创作的执着。这样的互动让她的粉丝群体变得更加多元,他们不仅是追看热闹的人,更愿意成为清洁、整理、再利用的倡导者。

在一次突围任务的 *** 段落,镜头捕捉到她认真地把一个看似无用的金属件放进背包的场景。她说:“或许今天它只是个垃圾,但明天它也许会成为某个玩家路上的解谜线索。”这句话像一声低沉的号角,点燃了弹幕里的一阵讨论热潮。有人开始分享自己在家中整理物品时的“垃圾再利用”小技巧,更多人则在评论区写下自己的故事:也许某个不起眼的物件,曾经承载过一个家庭的温暖记忆,或许在这款游戏里也能被重新赋能。她笑着点头,继续把手中的物件摆出不同的角度,像是在进行一场即兴的微型展览。

夜深时分,屏幕上的光线逐渐变得柔和,观众的条目也从“捡到宝物”变成“捡到灵魂的光点”。她问观众:“你们在自己的生活里,看到了哪些被忽视的细节?”弹幕像潮水一样涌来,充满了温暖、调皮和真实感。她没有给出统一答案,因为这场直播的魅力恰恰在于开放性:不同的人从相同的镜头里看到不同的故事。她继续在暗区里走走停停,捡起一件又一件被时间擦亮的物件,像是在给城市里被遗忘的角落做一次温柔的清理。

也有时她会把日常生活的笑点带来屏幕前:买了一件看起来普通却别具诀窍的家居用品,用它来装饰直播桌面,让场景更有代入感;或者用一个看似简单的清洁动作,演绎出一段小型的“道具设计过程”。粉丝们于是开始把自己的日常琐事也带进直播间,形成了一种“全民参与的清理日常”。她不只是捡垃圾的人,更像是一位把平凡日子打磨成艺术的匠人。她的频道渐渐成为一个呼应现实的舞台:在这里,普通人愿意分享、倾听、创造,哪怕是最微小的一粒灰尘也可能成为灵感的火花。

最后,镜头在她擦亮最后一件物件时定格,背景的光线逐渐淡去,屏幕上浮现出一串未完待续的字句。她对观众说:“这次的暗区突围,我们一起把垃圾变成故事,你们愿不愿意继续和我一起走下去?”弹幕里全是一片热烈的回应,仿佛在下一秒就能把夜色点亮。故事就像这场直播的灯光,忽明忽暗,却始终带着温度。到底还会发现什么被遗忘的角落?答案藏在你我共同的下一个捡拾里。

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

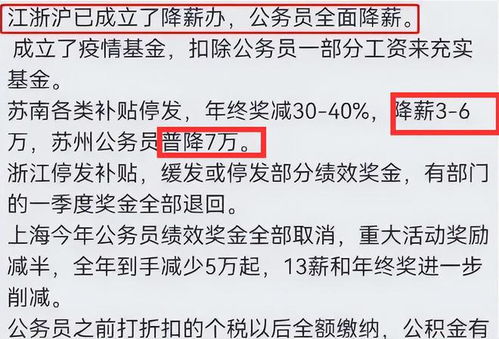

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...