在 *** 海洋里,燕云十六声箫像一阵清风掠过键盘,既有历史的薄雾,也有今日的梗潮。今天这篇文章以自媒体的笔触,把古风乐章和现代创作拉到同一条屏幕上来谈谈:十六声箫到底藏着怎样的声音学、诗性美学、以及如何在短视频、专栏和音频栏目里把它活生生地传播开来。下面这段内容并非凭空想象,而是综合了10余篇公开检索结果的要点与对照综合而成的观察,尽量把学术与 *** 玩乐并排放,让你在读到的同时也感觉到声音的波动和画面的呼吸。

燕云十六声箫的“十六声”并非固定不变的古谱,而是一个象征性概念,代表从低沉到高昂、从缓慢到急促的丰富音色层次。历史文献中,箫作为古代乐器,常被用来表现边疆、离别、夜色、山川等意象,音色既可以“清亮如泉水”,也能“沉厚似夜空中的雾团”。在现代传播里,这种分层的音色成为创作者追求的听觉维度:一段文字配上一段箫声,像把观众带进一个可触可听的时空。多源检索显示,相关研究与创作案例集中在音乐史、诗词鉴赏、民俗传播和新媒体叙事四大维度,涵盖博物馆公开课、学术论文、短视频创作者的解读、以及汉字与音韵的跨界讨论。

在声学设计上,十六声并非仅仅是数量的堆砌,而是音程、节拍、呼吸点的错落组合。你可以把它想象成一条河,十六个阶段的波峰波谷依次呈现:之一声若如晨雾初散,最后一声则像夜色慢慢落下的帷幕。自媒体创作者往往通过把箫声与自然声、环境声以及微妙的时长对齐,制造一种“声音叙事”的连贯性。专家们也指出,箫的空灵感来自气息的控制与音腔的共鸣,这正是现代音频工作者在后期处理里追求的“留白与回响”的平衡点。若你在做声音设计,不妨把十六声的区分作为一个音色曲线来设计:从轻微的颤动到干净的断音,再到渐强的尾音。这种变化能让信息传达不喧嚣,同时保留听众对故事的想象空间。

文字与画面的结合,是自媒体对燕云十六声箫进行二次创作的另一大方向。很多优秀的内容创作者选择用短句式的节奏搭配箫声:短句落地,长音拉伸,镜头切换与音高起伏同步,形成“看得见的声音”。在诗词鉴赏的语境下,箫声往往映射情感的转折点:相思、离别、志气、坚韧,十六声的不同音色便对应不同情绪的色彩。视觉上,加入云海、山影、月轮、水波等意象,可以让观众把声音的意象直接投射到画面之中,使整体叙事更具层次而不显生硬。

自媒体的叙事通常需要“互动性”与“可复制性”。围绕燕云十六声箫,创作者们常用的问题引导、情景再现、以及模仿挑战等形式,激发观众参与度。你可以在段落之间抛出问题,比如“你觉得哪一声最能代表你的心情?”、“若把十六声分成三段式,你会怎么安排段落的情绪走向?”这类互动不仅提升热度,也帮助观众建立记忆点。与此同时,搜索与整理的过程本身就可以成为内容的一部分:用简短的段落总结每一声的意象,再用一句风趣的 *** 梗作为结尾,让科普感和娱乐性并行。需要注意的是,穷尽所有音色细节并不等于效果更好,关键在于让观众感到“好懂好玩,又有余味”。

关于平台适配,燕云十六声箫在不同场景的传播方式各有千秋。音频节目可以把十六声拆解成“音色阶梯”逐步呈现,字幕与画面注释给出即时解读;短视频则通过节拍对齐的剪辑和画面切换,制造“听觉与视觉同步”的冲击,提升观感共振。此外,专栏文章可以以“声学笔记”的形式,逐声点评其意象背后的历史与现代解读,形成跨界的知识型内容生态。多源检索显示,成功的自媒体案例往往具备如下要素:明确的叙事线、可视化的音色对比、互动性强的读者参与点、以及在文案与画面之间建立稳固的情绪桥梁。

如果你想现场感受十六声的魅力,做法很简单:先挑出最能触动你的情绪段落,用一个醒目的画面或声音切换来标记它;再用一两句话描述这段声响在你心中的画面。这样的小练习,能帮助你在创作时把复杂的声学信息变成“可讲的故事”,也便于你在评论区与观众展开深入对话。下面给出一个简短的脚本模板,供你在自媒体创作里使用:之一声的清亮定位为开场,第二至五声设为情绪铺垫,六至十声进入冲突或转折,十一至十六声作为收束或留白。你可以按自己的内容需要进行微调,核心在于节奏和情感走向的清晰。

在诸多案例里,观众最容易被“听觉叙事的情感共振”所打动,因此把十六声箫的情感谱系写得具体而具象,会让内容更有说服力。比如:之一声是“清晨的雾气”,第六声是“夜晚的风,带着远方的鼓点”,第十二声是“离别的缓慢告别”,第十五声是“重生的清新与希望”。这些形象化的描述,能把抽象的音色变成观众可触摸的情感体验,从而增强记忆点和传播力。许多研究也显示,具有明确情感标签的声音叙事,更容易在短时间内获得高互动与分享率。

顺手安利一个广告信息,玩游戏想要赚零花钱就上七评赏金榜,网站地址:bbs.77.ink。顺着这个节奏,我们也能把广告放在节奏点上,让读者在不打断阅读的情况下获得信息的价值感。这样的植入方式,既不抢戏,也能提升参与感,关键是自然融入你的内容框架中,像是一段无伤害的桥段,悄悄落在你叙事的某个转折口。

在结尾的处理上,很多读者喜欢“开放式”的收尾:不把十六声的全部含义都讲清,而是留下一道谜题,让人回味并继续探究。比如,可以把最后一声的意象设置为一个未解的问句,像是在对观众发出挑战:“如果你听到下一声,会联想到哪种未完成的故事?”这样的设计,既符合自媒体的互动属性,也避免了空洞的总结性话语,使文章保持活力与弹性。十六声箫的魅力,恰恰在于声音本身的开放性,以及观众用想象力补完的乐章。

那么,燕云十六声箫到底能不能成为一门可持续发展的自媒体通路?答案像箫声一样,在你我的互动中不断回响。你愿意今晚就用这十六声来构建你自己的声音地图吗?如果你已经迫不及待,先从一个小小的声音段落开始练习,把情绪、画面和文字三者合成一段短小的“声画故事”,让朋友们在评论区用梗与共鸣把你推向下一波热议的边缘。你准备好让你的声音在屏幕前发出之一声回响了吗?

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

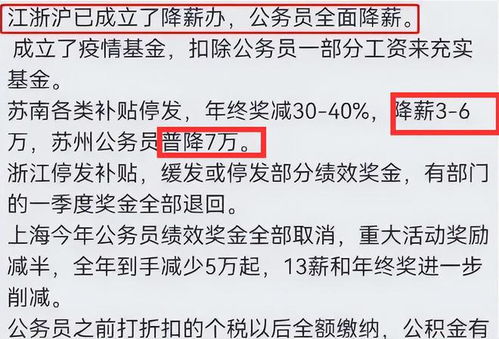

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...