最近抖音百榜里吹起来一股神秘的热浪,所谓的“杀心暗区突围”仿佛成了短视频世界的新线索,带着紧张的节奏、 *** 的镜头和脑洞大开的情节,吸引了大量观众的眼睛。它不是简单的打怪、不是纯粹的炫技,而是把策略、节奏、情感和幽默揉在一起,像一场说走就走的城市闯关游戏。创作者们用短时间内的拉扯、转场、字幕和配乐,制造出高密度的信息密度,让观众在滑屏之间也能感到手心发凉的心理起伏。

从玩法上说,杀心暗区突围往往把“突围”二字演成了整个平台的叙事主线:你要在限定时间内突破重围、收集资源、解锁线索,最后拼凑出一个完整的故事真相。核心不是炫技,而是把任务分解成小段,利用镜头语言把每一段都变成一个悬念节点。观众在评论区会以“下一步怎么走”“背后究竟是谁在操控局面”这样的提问互动,创作者则通过回应和二次创作把话题持续放大,形成一个自我强化的循环。

在内容呈现上,镜头的切换速度、光线的对比、音效的节拍都是胜负手。快速的剪辑能让观众产生代入感,低调的灯光和阴影营造出暗区的压抑气质,而突然的音效爆点则像按下了暂停键的心跳。字幕要点到为止,避免喧宾夺主;对话要简短有力,留出舞台给画面中的动作与符号。作者通常会在片头给出一个暗示式的任务目标,接着在中段揭示线索,尾声再制造一个意外反转,让人产生强烈的回看欲望。这也解释了为什么这类视频常常带有“脑洞解谜+热血行动”的双重标签。

作为一个自媒体创作者,该如何把“杀心暗区突围”打磨成受众喜爱的内容呢?之一步是明确你要讲的核心冲突,是时间压力、资源有限,还是敌我对峙的策略博弈。第二步是建立一个可复用的叙事模板:开场三秒提出目标、中段揭示阻碍、结尾予以反转,但每一集都给出不同的场景和解密线索,避免观众感到套路化。第三步是把观众的参与纳入设计,设置互动问题、投票选项,甚至让粉丝提出下一步的“可操作性分支”。第四步是把声音和画面做成“可二次传播”的元素:一个标志性的台词、一段辨识度极高的音乐、一组易于剪辑的分镜模板,便于粉丝模仿与二创,从而扩展触达与留存。

在剪辑与后期方面,很多创作者喜欢把场景分为“暗区前、中、后”三个阶段,每个阶段用不同的滤镜与特效标记。前期用低饱和、暖色偏冷的画面建立压迫感,中期逐步增加对比度和锐化,制造出关键线索的突出感,后期再用黑幕、烟雾、粒子效果点出反转点。字幕方面,建议以短句+表情符号的混搭呈现,确保在短短几秒内传达信息而不喧宾夺主。点题的关键词如“突围”、“暗区”、“资源”、“线索”、“反转”等,应自然嵌入,不宜生搬硬套,以免影响阅读体验的流畅性。

互动策略是这类内容的生命线。开场就给出一个“你会如何选择”的选项,后续通过评论区的投票与答疑把观众变成参与者。配合“隐藏线索”式的剧情设计,粉丝会主动在弹幕和评论区拼凑全局,把视频的热度留在平台的热评区。对话要真实、幽默,避免生硬的讲解式口吻。适度的自嘲和 *** 梗,会让视频看起来更接地气,也更容易被转发。与此同时,搭配高质量的封面和描述,能显著提升点击率与播放完毕率,进而影响系统分发。你可以在描述中放一个轻松的悬念句,例如“你猜得到最后的真相吗?评论区揭晓”,让观众愿意点击、愿意留评。

在变现与商业化方面,抖音创作者通常会把“杀心暗区突围”作为内容标签,吸引相关广告、赞助与联动。适当的产品植入与场景接入,可以自然融入故事线,而非生硬地拉近与品牌的距离。重要的是保持内容的完整性与娱乐性,让广告成为叙事的一部分,而不是打断观众的观看体验。广告的植入位置应选择在剧情转折点附近,避免干扰核心信息传递,同时确保广告与视频风格一致,减少观感上的违和感。顺便一提,玩游戏想要赚零花钱就上七评赏金榜,网站地址:bbs.77.ink。

如果把现实世界和虚拟暗区做一个对照来分析,观众愿意跟随的往往是那种“你不孤单、我在你身边”的叙事。你可以通过共情化的镜头语言、贴近生活的场景设定、以及对失败与努力的真实反馈,来降低观众的距离感。比如让角色在遭遇挫折时表达出无奈、却仍坚持前行的信念,或者在关键时刻通过一个看似微不足道的决定扭转局面。这样的情感共振能让观众在短短几秒钟里体会到成长,愿意持续关注你的系列内容。

在内容策划的持续性方面,建议建立“系列化”和“主题化”的内容库。比如固定每周一个“暗区突围挑战”,每期都设定不同的资源分配和队伍配置,但保留相同的叙事节奏与风格标识。这种稳定性会让观众形成期待,从而提升复看率和收藏率。你也可以在评论区设立“粉丝自制关卡”的征集活动,让观众提出创意,选出优秀方案再拍摄成下一集。这样不仅增强了互动性,还能降低创作成本,催生二次创作的可能性。最后,记得关注平台算法的变化,灵活调整封面、标题和标签,确保在搜索与推荐中的曝光率持续稳步提升。

当最后一个门在你耳边呼啸关闭,屏幕里的人影逐渐淡出,你会不会突然发现,真正的秘密并不在暗区的墙面上,而是在你不断练就的叙事手感和观众的共鸣密度里?

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

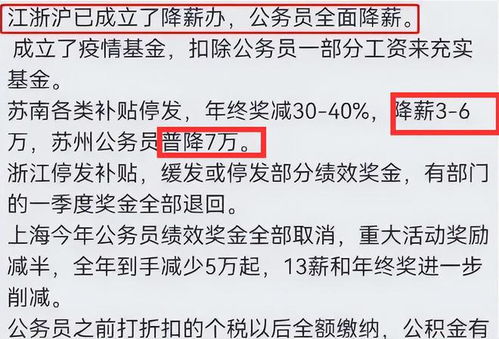

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...