一、秦灭六国的战略:

1、乘六国混战之际,秦王政采纳了尉缭破六国合纵的策略,“毋爱财物,赂其豪臣,以乱其谋(释义:不吝惜钱财来贿赂六国高官,使六国无法组成联盟)”,从内部分化瓦解敌国。

2、继承历代远交近攻政策,确定了先弱后强,先近后远的具体战略步骤,李斯建议秦王政先攻韩赵,“赵举则韩亡,韩亡则荆魏不能独立,荆魏不能独立则是一举而坏韩、蠹魏、拔荆,东以弱齐燕“

释义:赵国被占领,韩国就灭亡了;韩国灭亡,楚、魏就不能独自存在;楚、魏不能独自存在,就是一举而摧毁了韩国、破坏了魏国、挟制了楚国,向东面进而削弱齐、燕 。

二、秦国自身优势:

秦国自商鞅变法以来由于社会改革比较彻底,建立了中央集权的国家政权,新兴地主的力量比较强大,经济发展迅速,军队装备精良,战斗力强。到秦王政执政时,关东六国先后衰败下去,唯独秦国越战越强。

三、秦灭六国的过程:

1、灭韩:秦王政十七年(公元前230年),韩国降将内史腾率秦军灭韩国,俘韩王安,韩亡。所得韩地置颍川郡。

2、灭赵:秦王政十九年(公元前228年),秦国大将军王翦攻入赵国国都邯郸,赵王迁被迫降秦,赵破,置邯郸郡、钜鹿郡、太原郡。赵公子嘉率宗族百人逃亡到代城。

3、灭魏:秦王政二十二年(公元前225年),秦军王翦之子王贲率领10万大军攻打魏国,包围魏都大梁,引黄河鸿沟水灌大梁。3个月后大梁城破,魏王假投降,魏亡。 同年,王翦率领60万大军攻打楚国,屯兵练武,坚壁不战,以逸待劳。

4、灭楚:秦王政二十三年(公元前224年),王翦率领60万大军渡过淮水,围攻楚国都城寿春。 秦王政二十四年(公元前223年),楚军斗志涣散、粮草不足,遂从前线撤军。王翦乘机追击,消灭楚军主力,占领楚都寿春,俘虏楚王负刍。楚人复立昌平君为王。王翦又率军渡过长江,平定了江南,置会稽郡,楚亡。

5、灭燕:秦王政二十五年(公元前222年),王贲打下辽东,俘燕王喜;接着打下代城,俘赵代王嘉。燕、赵彻底灭亡,秦始皇于代地设置雁门郡。

6、灭赵:秦王政二十六年(公元前221年),王贲率军南下攻打齐国,齐王建不战而降,齐亡。

四、结果:

从公元前230年攻打韩国到前221年灭齐国结束,共计10年的时间,先后按顺序消灭韩,赵,魏,楚,燕,齐六国,结束了中国自春秋以来长达500多年的诸侯割据纷争的局面,建立了中国历史上之一个君主中央集权国家,即秦朝。

扩展资料:

六国末代国君的最终结局:

1、韩废王韩安

公元前238年,韩王安即位,此时的韩国已成为六国中最弱小的国家,韩王安面临着随时被灭国的命运。当时的韩王安面对秦国的威胁,不顾一切的倒向赵国,试图依靠赵国合力抗秦,引得秦国派大军来攻。

公元前230年春,秦将内史腾率军攻韩,韩王安素车出城投降,随后被押往秦国国都咸阳。此后,韩王安被软禁在韩国旧地陈县。公元前226年,韩国旧贵族在故都新郑发动叛乱,被秦国镇压。最后,秦国为了彻底根除祸乱,将被软禁的韩王安处死。

2、赵幽缪王赵迁

公元前236年,赵王迁即位,此时的赵国在经历长平之战后,国力早已大不如前。后来,赵国继续被秦国打得丢城失地,赵王迁起用名将李牧抵御秦军,一度阻止秦军前进的步伐。于是,秦国采用反间计,使得赵王迁杀掉了李牧。

公元前228年,秦将王翦攻克赵国国都邯郸,俘虏了赵王迁,赵国就此灭亡。后来,秦王嬴政将其流放到房陵深山中。据说,赵王迁在被流放的深山中,因思念故国,而创作下了《山水》这首诗歌,闻着无不落泪。最后,赵王迁饿死在深山的茅屋里。

3、魏王假

公元前227年,魏王假即位。公元前225年,秦将王贲攻打大梁,但是其城防坚固,久攻不下,于是引黄河之水大灌大梁城,水淹长达三个月,使得城内死伤无数。无奈之下,魏王假驾着小船向秦军投降,魏国灭亡。据《列女传》记载,魏王假最后被秦王嬴政杀害。

4、楚王负刍

公元前227年,楚王负刍即位。据记载,当时负刍的门客杀死了楚哀王,随后其自立为楚王。此后,秦国全力攻楚,占领了楚国大片土地,击败燕将项燕。公元前223年,秦将王翦和蒙武率军攻入楚国国都寿春,楚王负刍被俘。秦王嬴政亲自前往樊口,追究楚王负刍的弑君之罪,并将其贬为庶人。

5、燕王姬喜

公元前255年,燕王喜即位。公元前227年,发生了中国历史上著名的荆轲刺秦王的事件,当时秦国已经灭掉韩国和赵国,接下来的兵锋将直指燕国。燕国太子丹为了阻止秦国灭燕,派荆轲前往秦国国都咸阳,刺杀秦王嬴政。

刺杀失败后,作为报复,秦国派大将王翦攻打燕国,击败了太子丹的军队,使得燕王喜逃亡辽东。随后,燕王喜听信谗言,杀掉了太子丹,将其首级献给秦国,试图平息秦国的愤怒,使之退军。然而,秦国并没有放弃攻打燕国。公元前222年,王翦之子王贲率军俘虏了燕王喜,燕国灭亡。

6、齐废王田建

公元前264年,齐王建即位。由于齐国距离秦国最远,因此秦国一直采取远交近攻的策略,在攻打其他国家的同时,拉拢齐国,使之不去救援。公元前221年,当时秦国已经灭掉其他五国,秦王嬴政派使者诱骗齐王建,允诺如果他投降,将会赐予他五百里的封地。

此时的齐国尚有土地方圆数千里,军队数十万,然而齐王建却选择不抵抗前去投降,秦国就此轻轻松松的占领了临淄城,齐国就此灭亡。此后,秦王将齐王建安置在边远的共地,不提供食物,使得齐王建最终活活饿死。

参考资料来源:百度百科——秦灭六国之战

楚国是战国七雄之一,作为战国时期南方唯一的大国,楚国地大物博,兵力雄厚,一度成为了秦朝统一之路上的主要对手。秦始皇在统一六国的战争中,也唯独对楚国动用了两次灭国战争,一次是由李信统率,一次则由名将王翦统帅,前后秦军共出动了八十万大军。楚国是怎么样一个国家?它又是如何走向灭亡的?

和中原其它诸侯国不同,楚国并不是周王室分封的诸侯国,而是由南方蛮夷之民自然形成的国家。早在周穆王时,楚国就与周朝爆发战争,周穆王、周宣王曾两度讨伐楚国,都遭到了大败。春秋时期,楚国崛起,楚成王、楚穆王试图称霸中原,并长期与中原的晋国争夺霸权。

楚国和其它南方诸侯国不同,它一直都在试图融入中原,不过,由于其习性难改,且率先僭越称王,所以楚国一直也被中原国家视为蛮夷之国。楚国历代君主都有北扩的雄心,奈何中原晋国太过强大,它才没有崛起的机会。这样一个强国,它是怎样衰亡的呢?

楚国的衰亡和这两位君主脱不了干系,他们就是楚怀王和楚顷襄王。怀王、顷襄王在位时,楚国的国土大量缩水,其不仅丢失了楚国历代先祖依仗的鄢郢之地,而且还丧失了楚国所有的精锐主力。鄢郢之战后,楚国偏安于东南,从此一蹶不振。

楚怀王在位时,楚国与秦国先后爆发战争。秦惠文王继位后,就对楚国发动了进攻,当时,秦国为了削弱楚国,便先向四川的巴国和蜀国发动了进攻,巴国和蜀国是楚国的西部屏障,只要这两个国家存在,楚国就可以避免与秦国发生直接冲突。

在公元前318年,秦将司马错却率领秦军主力深入巴蜀,秦国借巴蜀交战之机,趁机吞并了整个四川,并将巴蜀之地划为秦国郡县,楚国与秦国得直接冲突就是从巴蜀灭亡开始的。

巴国和蜀国灭亡后,战国局势转入了秦、齐、楚三强争雄的时代,因为秦国吞并了四川,所欲楚国不得不选择与齐国结盟。不过,就是楚怀王这个举措,却引起了秦国的不安。秦王为了瓦解齐楚联盟,遂派张仪出使楚国,张仪以割让商於之地六百里为条件,诱惑楚王与齐断交,楚国上当,最终失去了战略上的有利态势。

楚怀王十七年,秦楚两军交战于丹阳,秦军大败楚军,并斩其首七万,虏其将屈丐等七十余人。丹阳之战后,秦国夺取了楚国的汉中,并在当地设置郡县,楚国国门大开。

以前,楚国与秦国以武关为界,而丹阳之战秦并汉中,这就使得楚国完全失去了固守之地。汉中之战后,楚国大国的地位不复存在,秦、齐、楚三强争雄转而演变为秦、齐并立。

楚怀王时期,楚失汉中,而顷襄王在位时,楚国则完全失去了荆襄之地。鄢郢之战对楚国的打击很大,它直接使得楚国一蹶不振。秦昭襄王在位时,秦国不断南伐楚国,

公元前280年,秦将白起率领秦军二十万人南伐楚国,楚国倾其主力抵御秦军,这一次激战,秦军尽取楚国上庸之地,并将边境线延伸至楚国旧都郢都附近。次年,秦军水淹郢都,楚顷襄王率领楚国宗室东逃陈县,楚国彻底走向覆灭之路。

鄢郢之战后,秦国实质上已经成为了战国时期之一强国,以前,楚国疆域辽阔,堪称战国之一强国,而经此一役,楚国则完全沦为了二流小国。此后,楚国只能自守,苟延残喘于南方。公元前203年,秦将王翦率领秦军攻取寿春,楚国灭亡。

秦国经过商鞅变法,面貌焕然一新,不论在经济和军事方面在六国都是首屈一指。于是,在一代雄主嬴政的带领下,秦国发动了统一六国的战争。从历史记载来看,从开始发动灭六国战争的公元前231年,到公元前221年秦始皇登基为帝,中间仅仅10年的时间,秦国就相继灭掉了韩、赵、魏、楚、燕、齐六个国家。

秦国实力确实很强大,但是面对六个对手,一路走来也是战战兢兢,如履薄冰。在这个过程中,如果一步走错,可能就会全盘皆输。所以当时秦国究竟是如何考虑灭六国顺序的?又为什么把齐国放在了最后呢?

首先我们来看看秦国灭六国的顺序分别是:韩,赵,魏,楚,燕,齐。光看这个·顺序可能看不出什么,当然了这个顺序也不可能是嬴政没事干瞎想出来的,这可是结合了无数老秦人智慧的结晶。嬴政即位后,就与诸大臣进行了精细的谋划,最终决定了采取远交近攻、先强后弱的策略。接下里我们就来看看这个策略。

远交近攻

远交近攻,就是说距离秦朝远的要建交,可以避免被围攻。距离秦朝近的出兵方便,还节省成本,就可以动手先灭掉。而六国相对于秦国的距离,可以分为三组。韩国和赵国为一组,距离秦国最近,尤其是韩国,就在秦国家门口。魏国和楚国,距离秦国稍微近一些,是第二小组。燕国和齐国是距离秦国最远。那就是第三小组。所以,秦国远交近攻的策略就是:笼络燕齐、稳住魏楚的同时消灭韩赵。

先弱后强

当时的东方六国,赵国、楚国和齐国是强国,韩国、魏国和燕国是弱国。先吞并弱国,可以让自己获得更多的物质资源和占据更好的地理条件,这样就可以与强国进行长久战了。

所以,秦国先选择了距离自己最近的之一组,韩国和赵国。在战国七雄中,韩国的实力最差,身处四战之地。秦决定之一步就灭韩国,一来是因为韩国要想东进,首先要把门口这个绊脚石挪开,二来就是韩国的武器装备十分精良。如果不先灭了韩国,如果以后韩国给其他几国提供武器,将会是心腹大患。当然了小编觉得韩国最遗憾的就是韩非了。韩非是一个伟大的法家代表,可惜,他出生时韩国已经腐败不堪,历史没有给韩非更多的时间。

秦灭赵国是完成统一大业最重要的一步,因为一旦打下了赵国,秦军的士气将得到一次鼓舞。但是秦国攻打赵国也是最艰难的,赵国军事实力与秦国旗鼓相当,尤其还有大将李牧屡次打退秦军的进犯。然而李牧这么一个英雄人物却死于秦朝的离间计,李牧死后,赵国亡国。

第二组先弱后强,所以秦国进攻的顺序是先魏后楚。魏国,战国时期最早的变法国,也因此独霸百年。然而到了魏惠王时期,人才流失,国力衰弱,在秦军的铁骑下根本走不了一个回合。战国七雄中,楚国人口最多、领土更大,那里说应该军事实力和经济应该都很强。可惜国内贵族势力太强,国家把大力量都花费在了内斗上。面对秦国大军压境,毫无还手之力。

第三组,仍然是先弱后强,先燕后齐。燕国与韩国一样,实力垫底。但是地理位置偏远,所以,燕国成为了对秦国很重要的国家,它享受了秦国“远交近攻”的一切好处。战国中期,帮助秦国弱齐。战国后期,又帮助秦国拖住赵国。可是天下没有白吃的午餐,所以最后被人家一锅端了。

最后到了齐国。我们知道齐国在齐桓公的时候是最强国,本来还有机会联合其他几国对抗秦国,可是在秦国攻打其他几国时,齐国就好像没有看见一样,既不对抗秦国,也不援助其他国家,失去了大国的风范。秦国和齐国中间隔着韩魏。要远交近攻,先弱后强,只能把齐国放在最后。所以齐国最后被灭并不是因为齐国实力强大,而是秦国的军事战略决定了将其留在最后。

秦灭六国的顺序为:韩国,赵国,魏国,楚国,燕国,齐国 。

原因:

秦国在商鞅变法后国力大大增强,综合国力一举超过其他六国,具备了灭六国的实力。采取远交近攻的策略,由近及远,一个一个灭掉。采取先易后难的战略,在距离都比较近的情况下,先挑选国立弱小的国家下手比如,韩赵魏三国里面先挑实力相对弱小的韩国。

进攻时随机应变,相机而行,在灭国的过程中,也会根据具体的情况灵活而动,比如赵国国内法伤灾害,比如荆轲刺杀秦王导致的燕国优先进入灭国序列。

扩展资料:

秦国统一中国后,并没有效仿西周那样分封诸王来保卫皇帝,而是全国范围推行商鞅变法留下来的郡县制,使得中国封建化,这是政治上的一个重要突破,加强了中央集权。

统一货币和度量衡,这一点使得原本属于其他国家的地区之间的经济来往更加方便;车同轨使得全国之间的交通得到很大的便捷,有利于对新征服国家的吸收。

书同文,这点可以说是秦始皇的一个很成功的政策,改变了春秋战国时期各国文化交流的弊端,这一举措拿现代来看,欧洲之所以那么多国家,而不是一个统一的国家,有一点很重要,那就是各国语言文字都不一样,导致了人们交流的障碍,阻碍同化的进程。

中国之所以能分久必合合久必分,那就是因为文化认同感,还有都使用汉字,汉字是表意文字,和西方的拼音文字不同,一个汉字虽然方言读起来读音不同,但字面意思都是一样的,这一点是西方字母文字所不能及的。

参考资料来源:百度百科-秦灭六国

其总的战略方针,是由近及远,集中力量,各个击破;先北取赵,中去魏,南取韩,然后再进取燕、楚、齐。不仅仅是根据由远及近,还针对强弱进行选择:韩赵燕魏比较弱,齐楚较强,故由强及弱进行战略部署。

1、之一个,灭韩国。

韩国,这个由三家分晋后,在山东六国里就一直处于最弱地位,加之,韩国的国土尤为奇怪,它地处经济中心的中原,与东周皇室封地相接壤,本身在战略上就是兵家必争之地。

在战术上,由于在军事领域长期不敌其余六国,战争皆以输多赢少,其领土并多次侵蚀,导致“冰糖葫芦”状的残存国土,这种特征有个弱点,就是连接上下部分的国土比较狭小,易攻难守,一旦被攻破等于前后截断孤立无援犹如断线风筝,由此,韩国就在后期恶性循环地多次丧城失地,直至灭亡。

因此,秦皇之一个当然灭掉的就是韩国,以此作为攻取中原的桥头堡。

2、第二个,灭赵国。

赵国,在后期进行胡服骑射,国力大大增强,军事实力先后超越魏楚齐燕成为山东六国为唯一一个能与强秦抗衡的国家。战略上,赵国处于北方领地,拥有广阔的草原与相对发达的冶炼业,若是秦国夺得这里,则可以得到大量的战马与兵器,而且,赵国处于七国中心顶端,在赵国发兵,则可高居临下占尽优势。

战术上,赵国后期君主昏庸,排斥良臣,导致败于长平之战,加之长平血战后继续被邯郸保卫战与数十场大大小小的战争消磨,并屡败于秦国,赵国先后总计损失了近一百万的军队与三四百万的百姓,国力大大折损。加之,赵国与邻国的关系并不好,与燕国经常交战,与魏国勾心斗角,都有世仇,若秦国加以分化,则赵国处于孤立无援局面,必败。

由此可见,秦皇第二个灭的就是赵国,灭掉赵国,其余四国被深深震慑,合纵抗秦之策可以说彻底流产,赵国被秦国灭掉,基本可以标志着山东诸国无论如何作为再也没有跟秦国对抗的实力。

3、第三个,灭燕国。

燕国,地处最北方,拥有华北平原与辽东半岛,燕国一向很主动与北方游牧民族交流吸收战争经验与友好关系,而且燕国也出过不少能人异士,例如荆轲与燕丹, 并且曾有一次灭掉了齐国。但是,赵国被灭后,唇亡齿寒,燕国失去了西部相隔秦国的屏障,与强秦战争已经不可避免。

略为分析战术因素,燕国虽有敢战之士,但是灭国时举国君臣已经彻底没有了强秦对抗的决心与实力,秦国知道,燕国领土广阔,而且少数民族力量很大,如果强行一城一地用秦剑攻夺,则会伤亡巨大,因此秦国采用外交的威逼利诱策略,“今日献十城,难得一晚安眠,明日秦兵又至再割十五城”就是出自燕国的典故。 在军事上,燕国过早把他的主力全部部署在了与秦国接壤的地区,而且孤独分散缺少策应,秦军则集中优势兵力迂回包抄燕军主力并逐个击破,很快燕军主力损失殆尽,秦国就灭掉了燕国。

4、第四个,灭魏国。

魏国曾经是最强大的国家,但是固步自封君臣刚愎自用,先后屡败于齐国赵国秦国,后期实际上已经只剩下一张破帆龟缩在大梁城苟延残喘了。战略上,魏国处于中原中心地区,商品经济发达,人口稠密,兵家必争之地。加之国力衰弱,早已被秦国先后吞掉河西,河东,河套等地,而且赵燕皆备灭后,实际上魏国的头顶已早已没有了依靠,等待着他是灭国的锉刀而已。

战术上,秦国早已得知魏国孤注一掷集中国力防守大梁城,这样的做法,其实对魏国百害而无一利,灭国战争中,魏国过早放弃大梁国都周围的城邑与要塞,失去了梯度消耗秦军的机会,让秦军轻而易举围了大梁城,随后掘溃河堤大水掩盖大梁城,魏国投降。

严格定义上,其实魏国丢掉了河西河东之地,已经象征着被灭了,国力大退任人宰割,之所以能成为第四个被灭,是因为他靠着齐楚两个大国,秦国有所顾略罢了,但是也不能阻止大局。

5、第五个,灭楚国。

楚国是七国版图更大的国家,河网密布人口众多,曾经历吴起变法国力大大增强,但变法不成功被旧贵族提前终止,中后期开始迅速衰落,虽然在军事上偶然昙花一现,最要害一次在秦惠王期间差点攻陷了咸阳,但总体国力还是不断衰退,自从被白起攻陷了首都,屈原被贬自尽后,楚国已经基本没有争霸的实力,只能以仅有不多的国力自守河山了。

战术上,秦国被之前的胜利冲昏了头脑,秦王因猜忌怀疑而否决了王翦老将需要六十万大军伐楚的计划,改用相对缺乏大局实战经验的李信,楚国在灭国战争时期,君臣合心,加之成功策反了原为楚人的秦国宰相返回楚国效力,获得大量有价值的秦军情报,而且重用楚国仅存的良将项燕,在前期战争中一举歼灭了前来攻打的二十万秦军,并斩杀了秦主将李信(就是后来那个李广的先人), 但是这样并不能扭转乾坤,反而大大加深了秦国对楚国的仇恨,秦皇汲取教训重新重用老将王翦,倾举国之兵六十万开进楚国作战,王翦老谋深算,一到楚国不急于冲杀反而修筑堡垒坚守对峙,从巴蜀天府之地不断运来大量的粮饷使得六十万秦军能每天饱食,王翦更组织军队进行各种有益身心团结队伍的体术比赛与训练,不断消磨楚军的斗志与锐气,最后项燕战败,由于秦军总体人数足够多,分散兵力后仍能有效穿插广阔的楚国进行歼灭战,楚国已无任何地利优势可言,直至灭亡。

6、第六个,灭齐国。

齐国处于山东半岛,地利位置上离秦国最远。而且也是齐国中仅存的强国,秦国最后灭之,无可厚非。

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

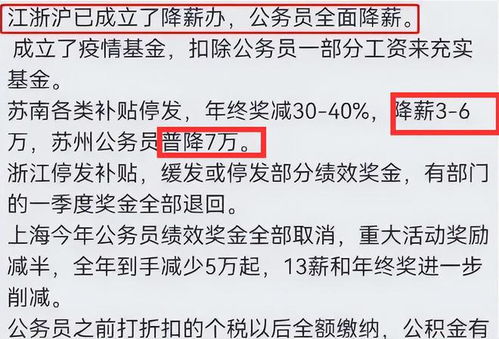

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...